(Fr) Shen Teng est un acteur, réalisateur et scénariste chinois. Après avoir rejoint la compagnie Mahua FunAge en 2003, il s’impose rapidement comme une figure incontournable de nombreux films et pièces de théâtre, à la fois en tant que comédien, auteur ou metteur en scène. Son talent s’est également fait remarquer à plusieurs reprises lors du Gala de la Fête du Printemps avec son interprétation de saynètes abordant, sous forme comique, des problématiques sociales brûlantes. Son humour engagé et son style unique lui valent une grande popularité auprès du public. En 2015, il incarne le rôle principal dans Goodbye Mr. Loser, un film qui connaît un grand succès au box-office chinois. Il enchaîne ensuite les réussites avec des films tels que Pegasus 1 et 2, Full River Red, Moon Man, Successor, et bien d’autres. À ce jour, le box-office cumulé des films dans lesquels il tient le premier rôle dépasse les 36,9 milliards de yuans, faisant de lui l’acteur ayant le plus grand succès commercial de l’histoire du cinéma chinois.

Pourquoi avez-vous accepté d’être le parrain du festival Croisements 2025 ? Quelle relation entretenez-vous avec la culture française ?

C’est un grand honneur d’être le parrain du festival Croisements 2025. La Chine et la France ont toutes deux un riche patrimoine culturel. Le cinéma, l’art et la culture sont des passerelles qui dépassent les frontières et les langues, permettant aux publics de se rencontrer et de partager des émotions communes. Le festival Croisements en est la parfaite incarnation.

On oublie souvent que la France est aussi l’un des berceaux de la comédie. Du théâtre au cinéma, l’humour français prend des formes variées, mais il touche toujours au cœur. Il invite à rire tout en offrant un regard sur le monde. À travers les échanges culturels entre la Chine et la France, j’aimerais partager cette sensibilité et permettre aux spectateurs des deux pays de découvrir des œuvres à la fois drôles, humaines et profondes.

En tant qu’acteur et réalisateur, quel rôle attribuez-vous au théâtre et au cinéma dans les échanges culturels ?

Le théâtre et le cinéma sont des expressions artistiques qui créent du lien entre les cultures. À travers un regard, une mise en scène ou un simple geste, ils nous font découvrir d’autres sensibilités et révèlent ce que nous avons en commun. Prenons l’exemple de la comédie : peu importe la langue, ou même si l’on s’exprime uniquement par le corps, tant que le public rit, le message passe et l’échange est réussi. C’est ce qui fait la force de cinéastes comme Jacques Tati ou Charlie Chaplin : leurs films, presque sans dialogues, sont compris et aimés partout dans le monde.

Pourriez-vous nous citer une pièce ou un film français que vous affectionnez particulièrement ?

Je recommande vivement Les Amants du Pont-Neuf de Leos Carax. Ce qui m’a le plus touché dans ce film, c’est que le réalisateur a montré, avec son angle unique, l’envie et la quête de l’amour de deux artistes en marge de la société. Plusieurs scènes, que ce soit celle de la déclaration d’affection en peinture, ou celle de la course éclairée par le feu d’artifice, incarnent l’amour dans sa forme la plus frénétique et pure, dégageant un romantisme extrême.

En tant que parrain du festival Croisements, quelles sont vos attentes pour cette édition ?

J’attends avec impatience cette nouvelle édition du festival Croisements, avec encore plus de diversité artistique et de rencontres enrichissantes. J’espère que le public pourra découvrir des œuvres marquantes et ressentir toute la richesse de nos échanges culturels et de la culture française.

J’espère aussi que ce festival inspirera les artistes et favorisera de nouvelles collaborations entre créateurs chinois et français. Les rencontres artistiques sont toujours une source d’innovation, et j’ai hâte de voir naître de nouveaux projets qui feront rayonner nos deux cultures.

(Fr)

Ces dernières années, j’ai souvent entendu mes proches se réjouir de l’amélioration de l’environnement et de la qualité de l’air. Je partage pleinement ce constat : enfant, je me souviens que Pékin était chaque printemps recouvert d’un voile de sable jaune. Aujourd’hui, ces scènes appartiennent presque au passé, et je savoure d’autant plus le plaisir simple de me promener dans les parcs ou le long des rivières, portée par la brise printanière.

Ces changements nous rappellent que la protection de l’environnement repose sur l’implication de chacun. Planter un arbre, réduire l’usage des sacs plastiques, privilégier des transports verts, ou encore donner une seconde vie aux objets : autant de gestes simples mais qui contribuent concrètement à bâtir un environnement plus sain et durable.

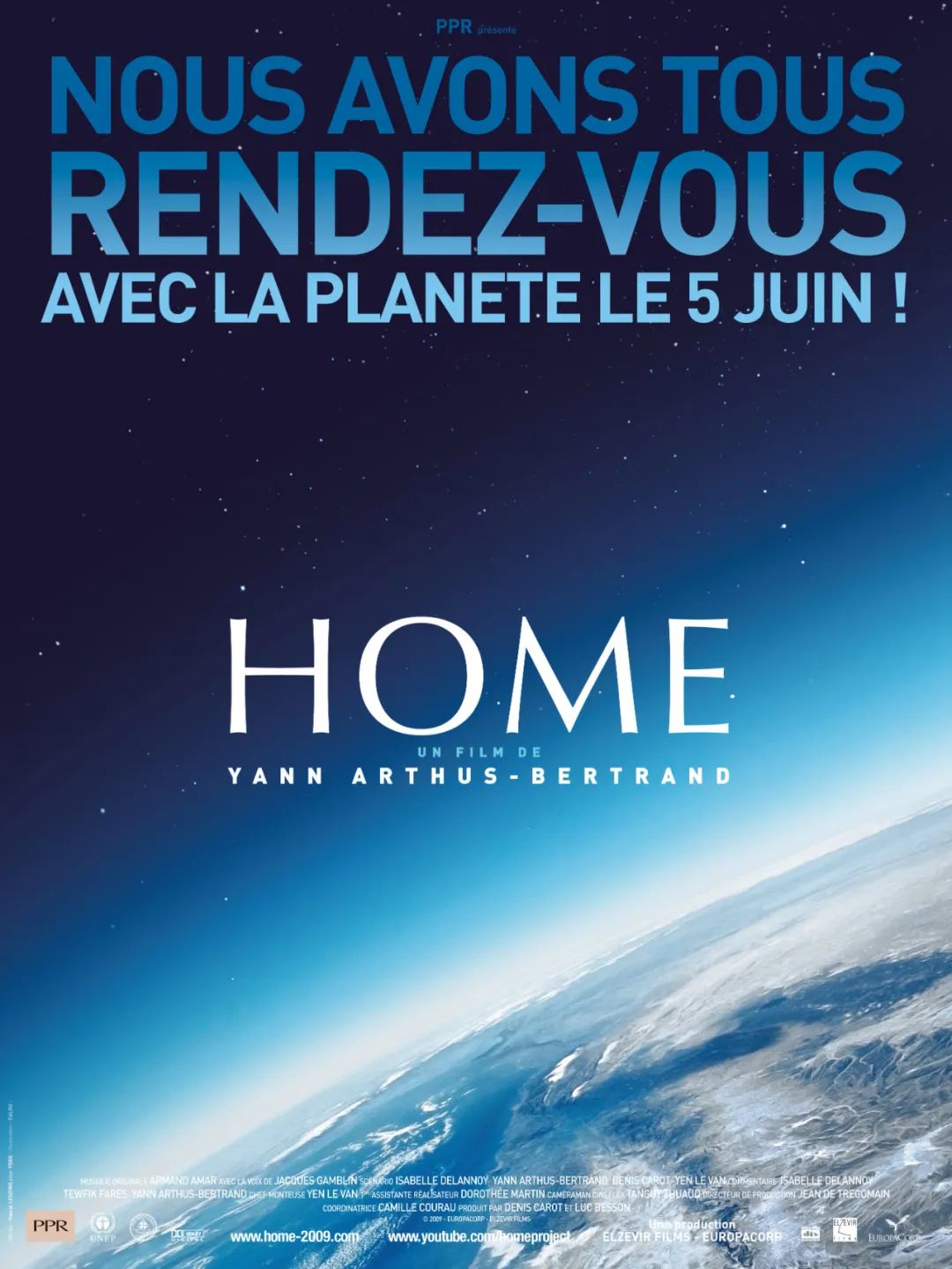

Le thème de cette édition du Mois franco-chinois de l’environnement, « Horizons bleus, défis verts », résonne particulièrement aujourd’hui. Nous partageons tous une même « planète bleue » qui fait face à des défis immenses : changement climatique, dégradation des écosystèmes, perte de biodiversité… Individuellement, nous ne sommes pas responsables de tous ces problèmes, mais collectivement, nous détenons une part essentielle de la solution. Protéger l’environnement, préserver la Terre qui nous fait vivre, transmettre aux générations futures un monde sain et plein de vie : telles sont les missions qui nous incombent aujourd’hui.

Assumons avec courage cette responsabilité. Engageons-nous ensemble, chacun à notre échelle, à travers des gestes concrets au quotidien. C’est ainsi seulement que nous pourrons continuer à contempler cet « horizon bleu » et construire un avenir plus vert et plus vivant.

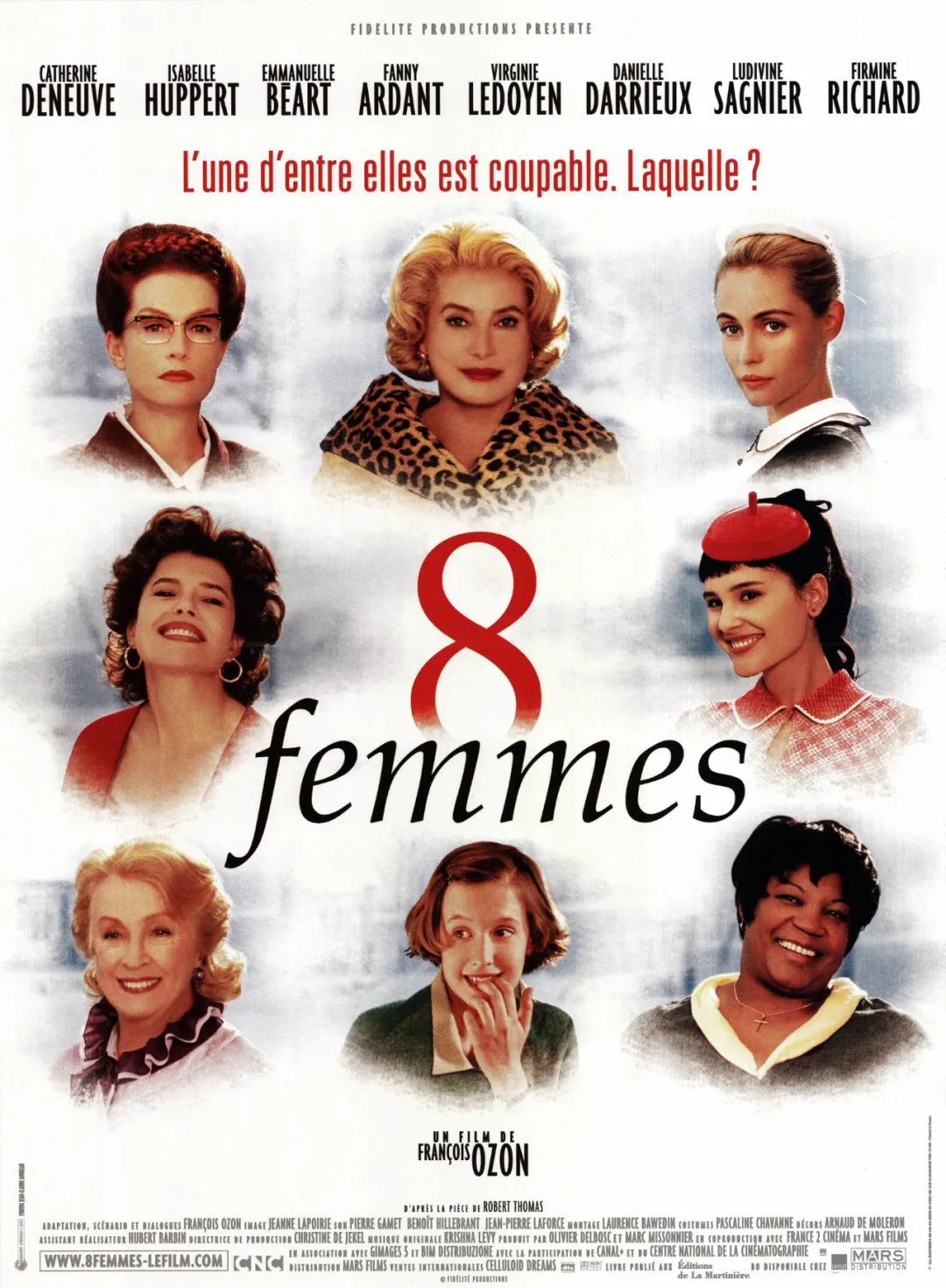

(Fr) Isabelle Huppert est l’une des actrices françaises les plus reconnues à l’international. Elle a travaillé avec les plus grands réalisateurs et a remporté à deux reprises le prestigieux Prix d’interprétation féminine à Cannes, pour ses rôles dans Violette Nozière et La Pianiste. Parallèlement à sa carrière au cinéma, Isabelle Huppert est également une grande comédienne de théâtre. Ce printemps, elle sera en Chine pour une tournée de La Cerisaie, une pièce d’Anton Tchekhov mise en scène par Tiago Rodrigues.

Vous avez eu l’occasion de venir en Chine à plusieurs reprises au cours de votre carrière. Qu’est-ce qui vous frappe le plus dans la manière dont la culture française est reçue et vécue par le public chinois ?

J’ai déjà pu constater à quel point la culture française est bien accueillie en Chine, notamment il y a quelques années lors d’une lecture de L’Amant de Marguerite Duras qui m’a conduite à Pékin, Shanghai et Canton, ma première expérience de scène en Chine. J’avais été frappée et enthousiasmée par la ferveur du public. Ce même sentiment s’est renouvelé lors de ma venue en décembre 2024 avec La Ménagerie de Verre. Bien que cette œuvre soit américaine, montée et interprétée par une compagnie française, là encore, j’ai été touchée par la chaleur de l’accueil qui nous a été réservé.

En tant qu’actrice, comment naviguez-vous entre différentes sensibilités culturelles tout en restant fidèle à votre style ?

Je voyage beaucoup avec mes spectacles. Actuellement, j’ai quatre pièces en tournée à travers le monde, dont La Cerisaie, qui sera présentée en Chine. Plus récemment, j’ai joué La Ménagerie de Verre et Bérénice dans une mise en scène de Roméo Castellucci, dont j’espère qu’elle pourra être produite en Chine après notre tournée européenne. Tout comme Mary Said What She Said, ce monologue sur la vie de Mary Stuart, mis en scène par Robert Wilson, que je me réjouis de reprendre bientôt à New York. C’est une coïncidence que ces quatre spectacles se jouent en même temps ; cela impose une véritable gymnastique de la mémoire. Quels que soient les lieux où ces pièces sont jouées, le public les accueille toujours avec curiosité et enthousiasme : il se montre attentif aux choix des metteurs en scène, même lorsqu’il s’agit de propositions esthétiques audacieuses. Je suis convaincue que La Cerisaie, dans l’approche originale et inattendue de Tiago Rodrigues, sera tout aussi bien reçue en Chine.

Pouvez-vous parler de votre relation avec la Chine et la culture chinoise ? Avez-vous un souvenir marquant ?

Oui, quand je suis venue pour cette exposition de photographie qui m’était consacrée au centre artistique UCCA, dans le quartier 798 de Pékin, ou encore ma présidence du jury du festival de cinéma de Hainan, dont la programmation était passionnante. Ma première venue en Chine remonte à il y’a quelques temps déjà. J’avais répondu à l’invitation de l’ambassadeur de France de l’époque, Claude Martin, pour présenter plusieurs de mes films, notamment Une Affaire de Femmes. Je garde un souvenir marquant du master class autour de ce film à l’université de cinéma de Pékin. J’avais été frappée par la manière dont les étudiants comprenaient immédiatement les enjeux du film. Plus tard, j’ai eu l’occasion de donner une autre master class avec le réalisateur Jia Zhangke, un moment tout aussi passionnant. Même si je n’ai encore jamais tourné en Chine, il y a plusieurs cinéastes chinois avec lesquels j’aimerais beaucoup travailler.

Quels sont vos envies de cinéma ? Y a-t-il un rôle en particulier que vous souhaiteriez jouer ?

Je n’ai jamais eu l’envie de jouer un rôle en particulier, mais plutôt celle de travailler avec des cinéastes. En Chine, de nombreux réalisateurs ont émergé ces dernières années, tels que Bi Gan et Diao Yinan, dont je suis le travail et que j’ai eu la chance de rencontrer, sans oublier les figures majeures du cinéma comme Chen Kaige, Zhang Yimou et Jia Zhangke pour ne citer qu’eux.

Auriez-vous un message à transmettre au public chinois du festival Croisements ?

Toute la compagnie de La Cerisaie, Tiago Rodrigues et moi-même, sommes impatients de venir jouer en Chine. Je suis certaine que le public chinois y retrouvera toute la profondeur de l’humour et du génie de Tchekhov.

(Fr) Je suis Laure Shang, musicienne, et je suis très honorée d’être la marraine de l’édition 2025 du Mois de la francophonie.

En tant que musicienne et passionnée de la langue française depuis de nombreuses années, j’entretiens une relation profonde avec cette langue. Le français n’est pas seulement un moyen d’expression, mais aussi une véritable fenêtre ouverte sur le monde.

À l’université, j’ai choisi le français comme spécialité, me plongeant dans l’apprentissage de cette langue élégante, ce qui m’a également permis de bénéficier d’un séjour d’échange en France. Du statut de débutante à celui de personne capable de communiquer couramment en français, cette expérience m’a révélé tout le charme de l’apprentissage des langues. Ce n’est pas simplement une affaire de vocabulaire et de grammaire, mais une immersion et une intégration dans la culture d’un autre pays.

Dans mon parcours musical et professionnel, la culture francophone m’a constamment inspirée et nourrie. J’ai composé de nombreuses chansons en français dans l’espoir de faire découvrir au plus grand nombre le charme unique de la musique francophone. Tout comme la musique, une langue porte des émotions. Et le français, avec sa mélodie propre et sa richesse sonore, donne une profondeur et une subtilité inégalées à l’expression.

Le thème du Mois de la francophonie 2025, « La francophonie au féminin », invite à réfléchir sur notre rapport à la langue tout en célébrant la force et la créativité des femmes dans le monde francophone. Cela m’évoque à la fois des pratiques linguistiques, comme les subtilités de la conjugaison française, et des figures féminines d’exception qui ont marqué la culture et la pensée à travers la littérature, la musique, le cinéma et bien d’autres formes d’art. De George Sand à Fatou Diome, d’Isabelle Adjani à Christine Lagarde, de Céline Dion à Angèle, les femmes du monde francophone ont joué un rôle essentiel dans la construction de la culture, des idées et des avancées sociales. Leurs parcours sont non seulement une partie intégrante de la culture francophone, mais ils inspirent également des générations de femmes à travers le monde à poursuivre leurs rêves avec courage.

Dans notre monde contemporain, le français reste un outil précieux de communication, de diplomatie et de culture, facilitant les échanges internationaux et ouvrant des portes dans de nombreux domaines, de l’économie à la littérature, en passant par la science et l’art. En tant que marraine du Mois de la francophonie, j’espère que mon expérience personnelle permettra à davantage de personnes de ressentir le charme unique de la langue française. Je souhaite également encourager plus de femmes à s’exprimer avec confiance et audace. Puissent les femmes du monde francophone continuer à écrire de magnifiques chapitres à l’intersection de la langue et de la culture !

(Fr)

Zhao Lusi est une actrice chinoise. Elle a commencé sa carrière cinématographique et télévisée en 2017. Depuis, Zhao Lusi a joué dans plus de 20 films et séries télévisées très populaires, tels que The Romance of Tiger and Rose, Love Like the Galaxy, Hidden Love, dont certains ont aussi été diffusés à l’étranger. Son style d’interprétation naturel est très apprécié du public.

Le 18 mai 2024, Zhao Lusi, en tant que représentante des jeunes acteurs chinois, a participé au relais de la flamme des Jeux Olympiques de Paris 2024 dans le département du Gers en France.

Zhao Lusi met depuis plusieurs années sa notoriété au service de plusieurs causes d’intérêt public en particulier dans le domaine de la protection de l’environnement, de la lutte contre la pauvreté – notamment en milieu rural, de la lutte contre les maladies rares et du sauvetage des animaux errants. Depuis 2022, elle est la marraine du programme Chunteng, initié par China Social Assistance Foundation en faveur de l’éducation en milieu rural.

(Fr) Michelle Yeoh, actrice et productrice oscarisée reconnue de l’Asie à Hollywood, et Jean Todt, figure mondiale du sport automobile, forment un couple engagé en soutien de multiples causes humanitaires, notamment auprès des Nations Unies depuis une dizaine d’années.

Célèbre pour avoir joué dans plus de 60 films dont Tigre et Dragon, The Lady, James Bond – Demain ne meurt jamais, ou encore récemment Everything Everywhere All At Once, Michelle Yeoh est désormais ambassadrice pour le programme onusien de sensibilisation aux objectifs de développement durable. Fort de sa carrière débutée en rallye puis consacrée à diriger l’écurie de Formule 1 Ferrari ainsi que la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), Jean Todt assure pour sa part la mission d’envoyé spécial des Nations Unies pour la sécurité routière tout en siégeant au comité directeur de l’Institut international de la Paix.

En parallèle, le couple est également engagé dans plusieurs associations caritatives intervenant dans la recherche médicale. Tous deux sont particulièrement investis au sein de l’Institut du Cerveau et de la Moëlle épinière (ICM).

(Fr)

Je suis Sun Yiwen, escrimeuse. Je suis très honorée d’être la marraine du Mois de la francophonie, à la veille des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.

Mon lien avec la langue française s’est tissé grâce à l’escrime, sport que je pratique avec passion. Originaire d’Europe et s’étant développée en France, l’escrime est une discipline arbitrée en français dans toutes les compétitions internationales. Je pense pouvoir dire que le français retentit là où l’art de l’escrime rayonne.

En tant qu’escrimeuse professionnelle, je suis imprégnée par cette langue. En effet, les escrimeuses et escrimeurs apprennent tous un peu de français, non seulement pour son usage à l’entraînement et en compétition, mais aussi pour à la fois mieux connaître ce sport et découvrir la culture de cette langue. Plus qu’une langue, le français représente le lien solide qui me relie à l’escrime, à mes rêves et au monde.

Cette année le Mois de la francophonie a pour thème « La francophonie en forme Olympique ! », en écho aux JOP de Paris. Cet été, je me rendrai sur les bords de la Seine pour mon troisième voyage olympique. Je me réjouis déjà de voir, sous la flamme olympique, davantage de personnes découvrir le charme du français, langue officielle des JOP, ainsi que le courage et la sagesse, valeurs transmises par l’escrime et le sport.

(Fr) Actrice chinoise, Tan Zhuo a commencé sa carrière en interprétant le rôle principal dans le film Nuits d’ivresse printanière du réalisateur Lou Ye en 2009, une prestation qui lui a valu une nomination de meilleure actrice à la 62e édition du festival de Cannes. Elle a joué depuis dans plus de 40 films et séries télévisées chinoises, sélectionnées dans de nombreux festivals internationaux. Tan Zhuo jouit d’une très bonne réputation auprès du grand public grâce à ses talents de comédienne et sa capacité à interpréter des rôles variés.

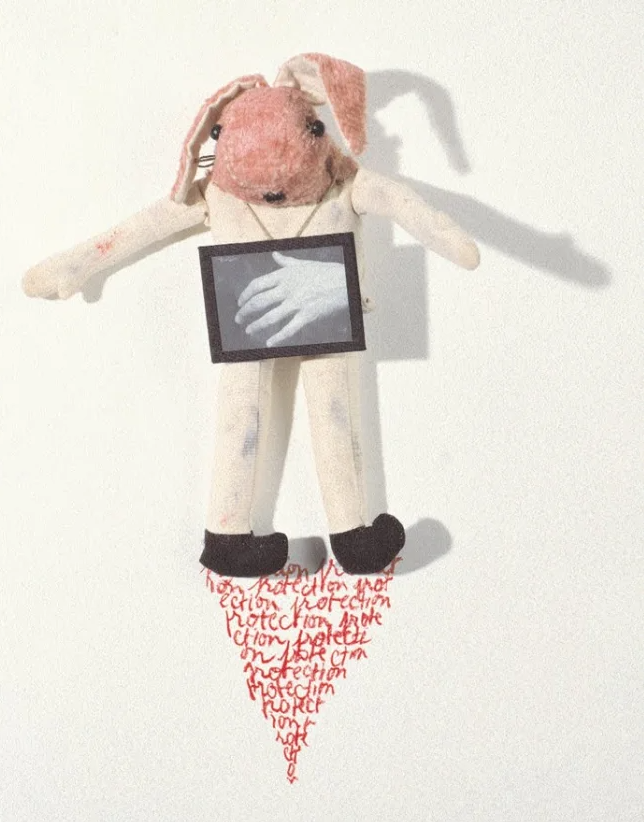

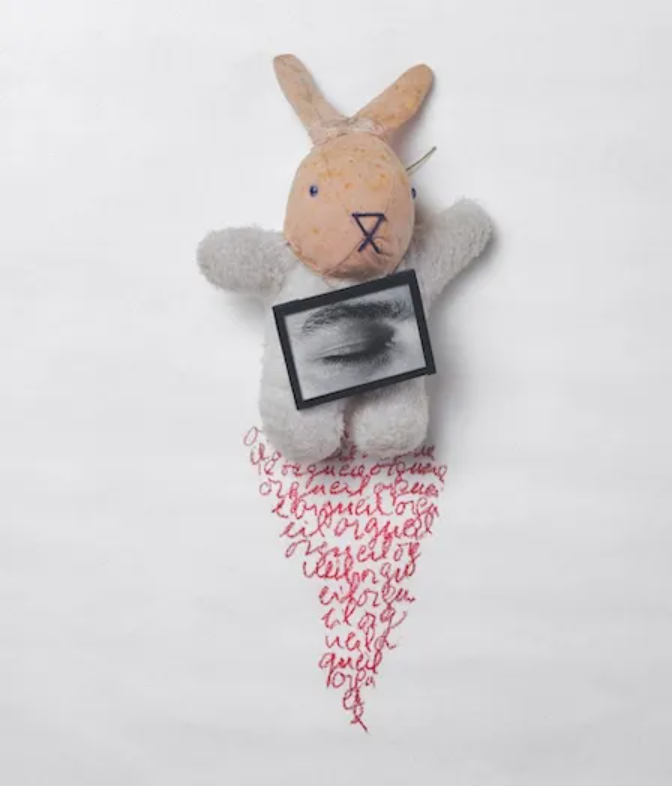

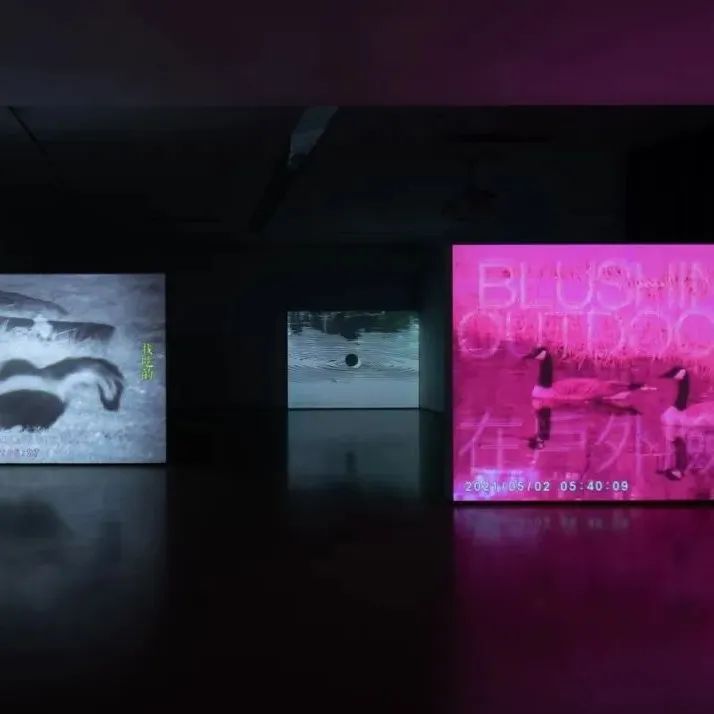

Tan Zhuo s’engage également dans la création artistique. En tant qu’artiste, elle explore à travers ses œuvres le lien entre l’être humain, l’environnement et l’univers. Ses trois œuvres d’art contemporaines Infinitely Possible BAGUETTE, Afternoon tea, Revelation ont été exposées dès 2020 à Shanghai Exhibition Center, à TANK Shanghai et à l’occasion de Beijing Biennale.

Tan Zhuo s’investit depuis de nombreuses années dans la protection de l’environnement. Outre sa participation à des activités organisées par des institutions telles que la WWF (World Wildlife Fund), elle s’applique à promouvoir la conscience environnementale et le bien-être social dans la vie quotidienne. Elle s’intéresse en particulier à l’éducation de la prochaine génération, en commençant par son propre enfant avec qui elle ramasse des déchets lors de ses randonnées en montagne ou qu’elle encourage à placer des bacs de recyclage dans son quartier afin de permettre à tous d’adopter comportements respectueux de l’environnement.

(Fr) Dans le cadre de la célébration du centenaire de la naissance du célèbre couturier Pierre Cardin, le “ Concours des jeunes créateurs Pierre Cardin ” en Chine sera ouvert aux étudiants des grandes écoles de mode chinoises.

Le concours offre au lauréat un stage au siège parisien et la possibilité de rejoindre une équipe de création, dans le but de sélectionner des designers pour une collaboration à long terme.

(Fr) Professeur à l’école des sciences urbaines et environnementales de l’université de Pékin, Dr. Piao Shilong est élu en 2021 membre de l’Académie des sciences de Chine, au département de sciences de la terre. Il a fait un séjour postdoctoral entre 2004 et 2007 au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE, UMR 8212, CEA-CNRS-UVSQ), avant de rejoindre l’université de Pékin où il avait effectué ses études universitaires jusqu’à l’obtention d’un doctorat.

Sa recherche concerne essentiellement le changement de la planète et les interactions des écosystèmes terrestres. Membre de Comité de rédaction des revues scientifiques telles que Global Change Biology et Agricultural and Forest Meteorology, il a été également membre du comité de pilotage scientifique du Global Carbon Project, et auteur principal des 5e et 6e rapports d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de l’ONU.

Message à la fête de la science française :

《Je souhaite que la Fête de la science française suscite davantage d’attention en Chine, et incite les jeunes français et chinois à s’impliquer dans la science et se mobiliser ensemble pour relever les défis du changement climatique.》

(Fr)

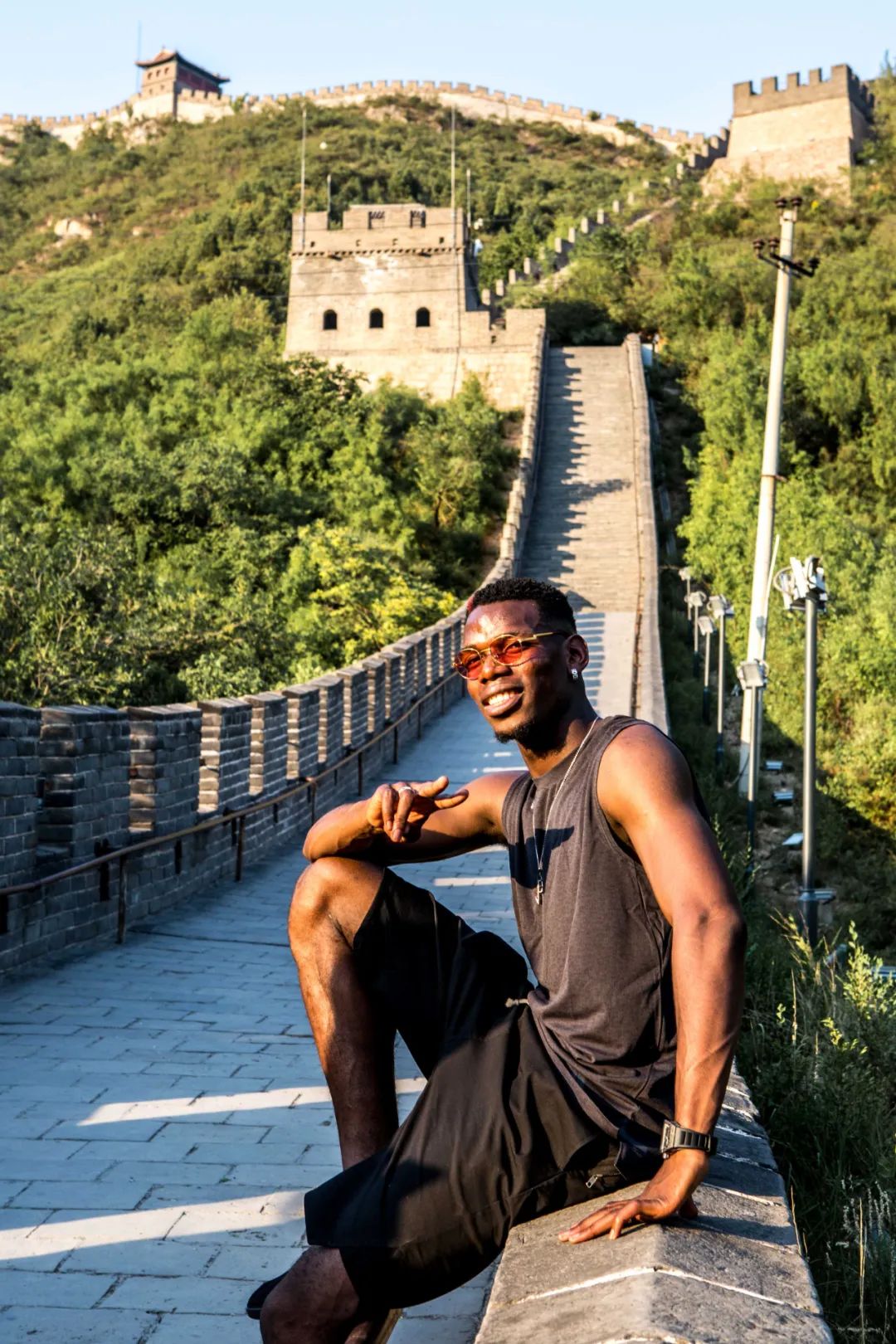

« Le réchauffement climatique fragilise l’océan et rompt l’équilibre de la diversité marine. Alors que la biodiversité est menacée par la pollution plastique, les rejets d’eaux usées et autres pollutions environnementales, qui déstabilisent encore davantage l’équilibre des écosystèmes et affectent nos vies.

Je suis très honoré d’être le parrain de cette édition du Mois franco-chinois de l’environnement. En tant que personnalité publique, j’ai la responsabilité et le devoir de faire connaître et de participer à de telles activités en lien avec la protection de l’environnement. J’espère que par ma voix, davantage de gens pourront accroître leur sensibilisation à la protection de l’environnement.

Dans ma vie personnelle, je commence par des petits gestes. Par exemple, quand je voyage, que je fais de la randonnée ou du camping, j’amène toujours des sacs poubelles avec moi et ramasse les déchets laissés à l’extérieur. Je participe également à des activités d’intérêt général liées à la protection de l’environnement.. Lors de la Journée mondiale des océans cette année, j’ai effectué le doublage en chinois d’une vidéo produite par WildAid appelant à protéger tous ensemble la biodiversité marine.

Cette année, le Mois franco-chinois de l’environnement présentera des documentaires et des films liés à la protection de l’environnement. Je suis convaincu que ces films inspireront beaucoup de gens et je les attends moi-même avec impatience. »

Huang Xuan, né à Lanzhou en 1985 et diplômé de l’académie de danse à Pékin, est un acteur chinois. Il a débuté sa carrière d’acteur en 2007, en jouant le rôle principal du film The Shaft. En 2014, Huang Xuan a remporté le prix du meilleur acteur au 15e Festival du film de Las Palmas et le prix du nouvel acteur au 10e Forum vidéo de la jeunesse chinoise pour son film Blind Massage. De plus, les séries télévisées dans lesquelles il joue le rôle principal – telles que Red Sorghum, Légende de Mi Yue, Les Interprètes, Minning Town, et bien d’autres – ont obtenu un grand succès. En 2021, il a été nominé pour le prix Magnolia du meilleur acteur pour sa série télévisée Minning Town. Dans la même année, Huang Xuan a remporté le Golden Crane Award du meilleur acteur au 34e Festival international du film de Tokyo en jouant l’un des rôles principaux dans le film 1921.

Dès le début de sa carrière, Huang Xuan s’engage très activement pour défendre des causes humanitaires et des œuvres caritatives. Il a été parrain du programme national de Lutte contre le tabagisme et de SEE (Society of Entrepreneurs & Ecology) pour promouvoir la protection de l’environnement et a également parrainé le projet Love Cinema-Barrier-Free Movie Viewing, ayant pour objectif d’aider les personnes malvoyantes à entrer dans les cinémas. Il a participé au projet d’aide sociale Poverty Alleviation- Starlight Action. Depuis 2017, il est parrain de Wild Aid et s’est exprimé à plusieurs reprises pour sensibiliser à la protection de la biodiversité. Pour la journée mondiale de l’océan du 8 juin 2022, il a effectué le doublage en chinois de la vidéo réalisée par WildAid, intitulée Making the promise of Marine Protected Areas Real, diffusée largement en ligne et sur les réseaux chinois.

(Fr) Huang Bo est acteur, réalisateur et vice-président de l’Association du cinéma chinois. Il a interprété au cours des 20 dernières années de nombreux rôles populaires à l’écran, qui lui ont valu la reconnaissance de ses pairs et du public.

Étant l’un des acteurs chinois contemporains les plus emblématiques, Huang Bo a reçu plusieurs récompenses pour son travail en Chine et à l’étranger, comme le prix du meilleur acteur au Festival international du film de Shanghai et aux Golden Horse Awards, ou celui du meilleur acteur dans un second rôle aux Asian Film Awards. Ses principales œuvres comprennent : Crazy Stone, Cow, Lost in Thailand, Dearest, Mojin: The Lost Legend, The Island.

Huang Bo participe depuis très longtemps aux évènements d’échanges cinématographiques franco-chinois. Il était présent en 2010 à la 7e édition du Panorama du cinéma français pour recommander des films français au public chinois et au 3e Festival du film chinois en France en 2013 à Paris, pour promouvoir le cinéma chinois auprès du public français. Huang Bo était également au Festival de Cannes en 2015, où il a présenté le film Mojin: The Lost Legend, . Huang Bo cherche à explorer de nouvelles pistes de création artistique et à développer de nouvelles collaborations avec des artistes français, pour contribuer au renforcement des coopérations culturelles et artistiques entre nos deux pays.

Le 2 mars, la résidence consulaire de France villa Basset a accueilli l’ouverture du 27e Mois de la francophonie à Shanghai, organisé par le service universitaire du consulat et coordonné par l’Institut français de Chine partenariat avec les ambassades et les représentations diplomatiques et consulaires francophones. L’objectif de ce festival est de promouvoir la francophonie auprès d’un public le plus large possible à travers la culture, le sport et la paix.

Cette année, le Mois de la francophonie a pour thème « Participer ». Il s’inscrit ainsi dans l’esprit de la devise olympique, rendu célèbre par Pierre de Coubertin : « L’important c’est de participer ».

Dans son discours, M. Joan Valadou a rappelé ce qu’était francophonie : « La francophonie [..], c’est bien sûr une pratique et un amour en commun de la langue française. Mais c’est bien plus que cela. Ce sont des valeurs partagées de diversité linguistique et culturelle, d’échange et de respect mutuel. Dans le monde actuel, ces valeurs sont plus que jamais essentielles ».

La programmation des événements du Mois de la francophonie, coordonnée par le service universitaire du consulat, a été faite avec les consulats de Belgique, de Suisse, du Luxembourg, de Roumanie, du Canada et le Bureau du Québec à Shanghai.

Pendant le mois de mars, la francophonie sera donc célébrée dans toute la Chine, et dans la circonscription à Shanghai, notamment à travers des projections de films, des rencontres littéraires, des conférences, des ateliers de cuisine, des événements sportifs, etc. A cela, il convient d’ajouter les concours récurrents de déclamation de poésie et de chanson francophones, organisés par l’Alliance française de Shanghai. Comme l’année dernière, Shanghai accueillera la finale du concours de la chanson francophone le 1er avril, événement qui clôturera le Mois de la francophonie.

La francophonie se porte bien à Shanghai et dans le delta du Yangzi, grâce notamment aux 27 facultés ou départements de français des universités de la région, mais aussi aux écoles, collèges et lycées qui, de plus en plus nombreux, ont ouvert des filières de français. Le renforcement de l’enseignement du français dans le secondaire est en effet une priorité de l’ambassade de France.

La pandémie nous a contraints d’annuler toute la programmation du Mois de la francophonie l'année dernière. Avec la fin de la pandémie, nous sommes heureux de pouvoir de nouveau organiser des événements en présentiel et impatients d’aller à la rencontre du public chinois.

Le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes et dans le cadre du Mois de la francophonie, le consulat général de France à Shanghai a organisé une rencontre littéraire sur l'écrivaine Maryse Condé, une grande voix de la littérature française et francophone féministe, à la résidence consulaire.

M. Joan Valadou, consul général de France à Shanghai, a ouvert l’événement en indiquant l’importance de la Journée internationale des droits des femmes. En France, M. Emmanuel Macron, président de la République, a fait de l’égalité femmes-hommes la grande cause de son premier et de son second mandats.

Il souhaite en effet que cette grande cause remplisse pleinement sa fonction, celle de faire de la société française une société plus égalitaire, plus juste. Le consul général a cité l’exemple du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, où les femmes sont désormais davantage représentées et occupent de plus en plus de postes à responsabilités. Le Quai d’Orsay compte aujourd’hui 30 % d’ambassadrices contre 11 % il y a dix ans.

De plus, le gouvernement a adopté une "diplomatie féministe". Depuis 2019, cela se traduit par un volontarisme certain dans la mise à l'agenda des droits des femmes lors de sommets internationaux et le lancement d'initiatives spécifiques. Toutefois, la France doit poursuivre ses efforts pour l’égalité entre les femmes et les hommes, pour les droits des femmes et dans la lutte contre les violences conjugales. L’égalité femmes-hommes est un combat de tous les jours qui doit être mené dans tous les domaines (législatif, éducatif, social, économique, etc.). Le consul général a conclu son allocution en saluant la présence des hommes à l’événement littéraire car dans ce combat au long cours pour l’égalité les hommes sont indispensables.

L’intervenant était M. Maxime Philippe, professeur associé en langue et littérature françaises à l’Université de Shanghai. Titulaire d’une thèse de doctorat sur le théâtre d’Antonin Artaud de l’Université Mc Gill (Canada), il s’intéresse entre autres aux écrivains d’expression française, notamment antillais tels que Edouard Glissant et Maryse Condé.

M. Maxime Philippe a commencé son intervention en retraçant la vie de l’écrivaine guadeloupéenne. Née en 1937 à Point-à-Pitre, Marise Condé a grandi dans une famille bourgeoise noire et a baigné dans la culture française dès son enfance. Enseignante, elle a vécu aux Antilles, en France, en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Ghana et aux Etats-Unis avant de s’installer définitivement en France et de se consacrer exclusivement à l’écriture. L’intervenant a ensuite présenté son œuvre, une œuvre riche et multiple qui traverse les genres littéraires et les continents et qui regroupe romans, essais, nouvelles, pièces de théâtre et livres pour enfants. Enfin, la troisième partie de la présentation de M. Maxime Philippe portait sur le féminisme dans son œuvre. Il s’est attardé sur ses ouvrages qui parlent des femmes ou qui leur sont consacrés. C’est ainsi le cas de La Parole des femmes, un ouvrage qui étudie les œuvres de plusieurs romancières des Caraïbes de langue française afin de découvrir le regard qu’elles portent sur elles-mêmes, sur leur pays et leur société et d’appréhender les problèmes qu’elles affrontent. Il a appuyé ses propos par la lecture d’extraits de Parole des femmes et Victoire, les saveurs et les mots. Si Maryse Condé ne se revendique pas elle-même féministe, dans ses livres elle questionne la place des femmes dans nos sociétés.

La rencontre, proposée par le service universitaire, était animée par Mme Séverine Boué, attachée de coopération scolaire et universitaire au consulat général de France à Shanghai. La rencontre s’est poursuivie par des échanges avec le public composé d’enseignants-chercheurs et d’étudiants de langue et de littérature françaises des universités de Shanghai, d’élèves du Lycée français de Shanghai, de membres de l’Alliance française, de représentants des consulats de plusieurs pays francophones, etc.

Maryse Congé a publié une trentaine de romans couronnés par de nombreuses récompenses telles que le grand prix littéraire de la Femme en 1986, celui de l’Académie française en 1988 pour son livre La Vie scélérate, récit autobiographique de son enfance, le prix Marguerite-Yourcenar en 1999 et le Nouveau prix académique de littérature (Nobel dit « alternatif ») en 2018.

La Fémis, École nationale supérieure des métiers de l’Image et du Son, organise, comme chaque année, son université d’été.

L’Université d’été de La Fémis est une réelle opportunité de rencontre et de pratique du cinéma dans un cadre d’expertise reconnu mondialement. Le ou la candidat.e sélectionné.e par la Fémis pourra bénéficier d’une bourse de la part de l’ambassade de France en Chine, couvrant l’hébergement en France, le billet d’avion aller-retour, et les frais de scolarité.

Conditions:

La pratique courante de la langue française écrite, parlée, lue est obligatoire.

Les candidats doivent être âgés de moins de 27 ans au 1er janvier 2023.

Le candidat doit actuellement résider en Chine continentale et avoir la nationalité chinoise.

3 avril 2023

Mi-mai 2023

11 juillet 2023

12 juillet 2023

8 septembre 2023

9 septembre 2023

Une pop à la fois fraiche et puissante

Angèle, jeune chanteuse pop belge, vient de remporter le prix de la meilleure artiste féminine aux Victoires de la musique 2023. Née dans une famille de musiciens, son père est le chanteur francophone Marka, et son frère le rappeur Roméo Elvis. Malgré une image très douce, Angèle est une artiste très engagée sur les questions féministes. Dans Balance ton quoi, le sixième single de son premier album Brol, elle dénonce le sexisme. Le titre fait référence au mouvement #BalanceTonPorc.

Deux fois gagnante du prix de la meilleure artiste féminine de l’année en 2020 et 2022 aux Victoires de la musique, Clara Luciani, est, à 30 ans une femme de son époque : forte, pétillante, mais aussi profonde. Depuis qu’elle a lancé sa Grenade en 2018, l’artiste partie de rien est désormais partout. Pour elle, « chanteuse populaire, c’est le plus beau compliment qu’on puisse me faire ».

Un flow irrésistible

Gims (anciennement Maître Gims) est un rappeur congolais. Après avoir été membre du groupe de hip-hop Sexion d’Assaut, il poursuit une carrière individuelle sous le nom de Maître Gims. En 2013, il sort son premier album, Subliminal, qui se vend à plus d'un million d'exemplaires et culmine à la deuxième place du classement des albums français.

Un son électro inclassable

Pour approfondir votre exploration des sons de la francophonie, nous vous invitons à découvrir tous ces artistes francophones, et bien d’autres encore, grâce à la playlist What The France sur Netease Cloud Music Pardon My Chanson :

Vers la décarbonation du transport aérien en Chine

Le forum sur les carburants d’aviation durables, coorganisé avec Airbus dans le cadre du Mois franco-chinois de l’environnement, se tiendra à Pékin le 1er mars 2023 entre 14h30 et 17h00.

En tant que leader mondial de l’aviation civile, Airbus travaille activement avec ses partenaires mondiaux pour promouvoir la décarbonation de l'aviation civile et développer en particulier des carburants aéronautiques durables, afin de lutter contre le changement climatique et mettre en œuvre les objectifs de l'Accord de Paris.

Des entreprises, institutions et experts chinois et français concernés par ce domaine interviendront aux côtés d’Airbus afin de partager leurs expériences et savoirs faire. Ce forum permettra aux auditeurs de mieux comprendre les enjeux et l’utilité des carburants aéronautiques durables, de mesurer les tendances de l'industrie dans ce domaine et de mieux connaître les coopérations franco-chinoises afférentes.

03.01 14:30-17:00

Evènement en ligne, disponible en chinois. Vous pourrez suivre le live-streaming sur la plateforme Weibo de Faguowenhua.

Programme

14:30-14:35

Discours d'ouverture : Nicolas Pillerel, Ministre Conseiller pour les affaires culturelles, éducatives et scientifiques

Discours d'ouverture : Michel Tran Van, COO d'Airbus Chine

14:40—14:52

Stratégie et pratiques d'Airbus en matière de carburant aviation durable par Cui Lin, représentante nationale pour le développement durable et l'environnement d'Airbus Chine.

14:52—15:04

Construction et perspectives du marché du carbone en Chine par Zhang Xiliang, directeur de l'Institut de l'économie de l'énergie et de l'environnement de l'Université Tsinghua

15:04—15:16

Développement et exploration de Sinopec dans le champ SAF par Wang Lijuan, directrice générale adjointe, département Science et Technologie de Sinopec

15:16—15:28

Technologie de carburants d'aviation renouvelables à partir de la biomasse lignocellulosique par Li Zhenglong, professeur et directeur de thèse à l'Université du Zhejiang

15:28—15:40

Stratégie et pratiques de Cathay Pacific en matière de carburants d'aviation durables (SAF) par Xing Ziheng, directeur du Changement climatique du département des Affaires d’entreprise, Cathay Pacific Airways

16:00—16:25

Table ronde - Aviation civile double carbone

16:25—16:50

Table ronde - Énergie Double Carbone

17:00—17:04

Discours de clôture : Cyril de Mesmay, conseiller Aviation civile, Aéronautique et Spatial à l'ambassade de France en Chine

Discours de clôture : Zhang Xuan, présidente des Affaires publiques et Affaires générales d'Airbus Chine

Intervenants

Cui Lin

Diplômée en ingénierie environnementale de l'Université d'aéronautique et d'astronautique de Pékin, Cui Lin a obtenu un double Master en ingénierie environnementale et en gestion d'entreprise à l'Imperial College of Technology, au Royaume-Uni. Elle est actuellement la représentante nationale pour le développement durable et l'environnement chez Airbus China.

Zhang Xiliang

Zhang Xiliang est docteur en ingénierie des systèmes à l’Université Tsinghua et professeur à l'Institut de l'énergie nucléaire et des nouvelles technologies énergétiques de l’Université Tsinghua. Il est directeur de l'Institut d’économie de l'énergie et de l'environnement de l’Université Tsinghua, scientifique en chef du Centre de gouvernance climatique et de financement du carbone de l’Institut de recherche neutre en carbone de l'Université Tsinghua, membre du Comité national d'experts sur le changement climatique. Il a dirigé des projets majeurs de la Fondation nationale des sciences naturelles de Chine, du Programme national clé de recherche et de développement de la Fondation nationale des sciences sociales de Chine dans le domaine du changement climatique. Il a publié plus de 200 articles dans des revues universitaires nationales et internationales telles que Nature Energy, Nature Climate Change et Management World. Depuis 2015, il est à la tête du groupe d'experts techniques pour la conception globale du marché national du carbone. En 2020, il a reçu du ministère de l'Éducation le prix de la meilleure réalisation exceptionnelle en recherche scientifique (sciences humaines et sociales) des établissements d'enseignement supérieur. La même année, le ministère de l'écologie et de l'environnement lui a décerné le titre de « talent professionnel national en matière de protection de l'environnement écologique » dans le domaine du changement climatique.

Wang Lijuan

Wang Lijuan a obtenu une licence en génie chimique à l'Université Tsinghua en 1993 et une maîtrise en biochimie en 1996 à l'Université Tsinghua. Elle est actuellement directrice générale adjointe du département scientifique et technologique de Sinopec et ingénieur principal du corps professoral. Elle est engagée dans la gestion de la recherche pétrochimique depuis de nombreuses années et possède une riche expérience dans la recherche et le développement, les droits de propriété intellectuelle et la gestion de la coopération internationale.

Xing Ziheng

Xing Ziheng est responsable de l'action climatique chez Cathay Pacific depuis avril 2022 et est chargé des affaires liées au changement climatique, y compris le marché du carbone et le carburant pour l'aviation durable. Avant de rejoindre Cathay Pacific, Xing Ziheng a travaillé pour Southern Airlines, où il a été responsable du commerce du carbone auprès de l'UE et du régime CORSIA. Il a également participé au groupe de travail sur le marché du carbone de la province de Guangdong et au groupe de travail national sur le marché du carbone pour le secteur de l'aviation civile. Il participe également à plusieurs groupes de travail du secteur consacrés aux questions de changement climatique, notamment ceux de l'Association internationale du transport aérien (IATA) et de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

LI Zhenglong

Li Zhenglong est professeur et directeur de thèse à l'Université du Zhejiang et Talent national de niveau international. Ses recherches portent sur la conversion de la biomasse en carburants liquides et en produits chimiques à haute valeur ajoutée, l'utilisation du biogaz, la conversion du dioxyde de carbone et la synthèse verte de l'ammoniac. Il a été chef de l'équipe de conversion par catalyse de la biomasse au Laboratoire national d'Oak Ridge sous l'égide du ministère américain de l'Énergie, membre du Comité directeur de la catalyse de la biomasse du ministère américain de l'Énergie (seuls deux scientifiques chinois ont été sélectionnés, 2017-2021) et chef académique de la conversion des petites molécules de la biomasse en carburant aviation (2016-2021).

(Fr) La richesse et la diversité de la langue française seront célébrées en Chine, tout au long du mois de mars, à l’occasion du 27e Mois de la francophonie, coordonné par l’Institut français de Chine en partenariat avec plusieurs ambassades et représentations diplomatiques. À quelques mois des Jeux Olympiques qui s’ouvriront à Paris en 2024, cette nouvelle édition aura pour thème « participer » et s’inscrit ainsi dans l’esprit de la devise olympique, rendue célèbre par Pierre de Coubertin : « l’important, c’est de participer ! ».

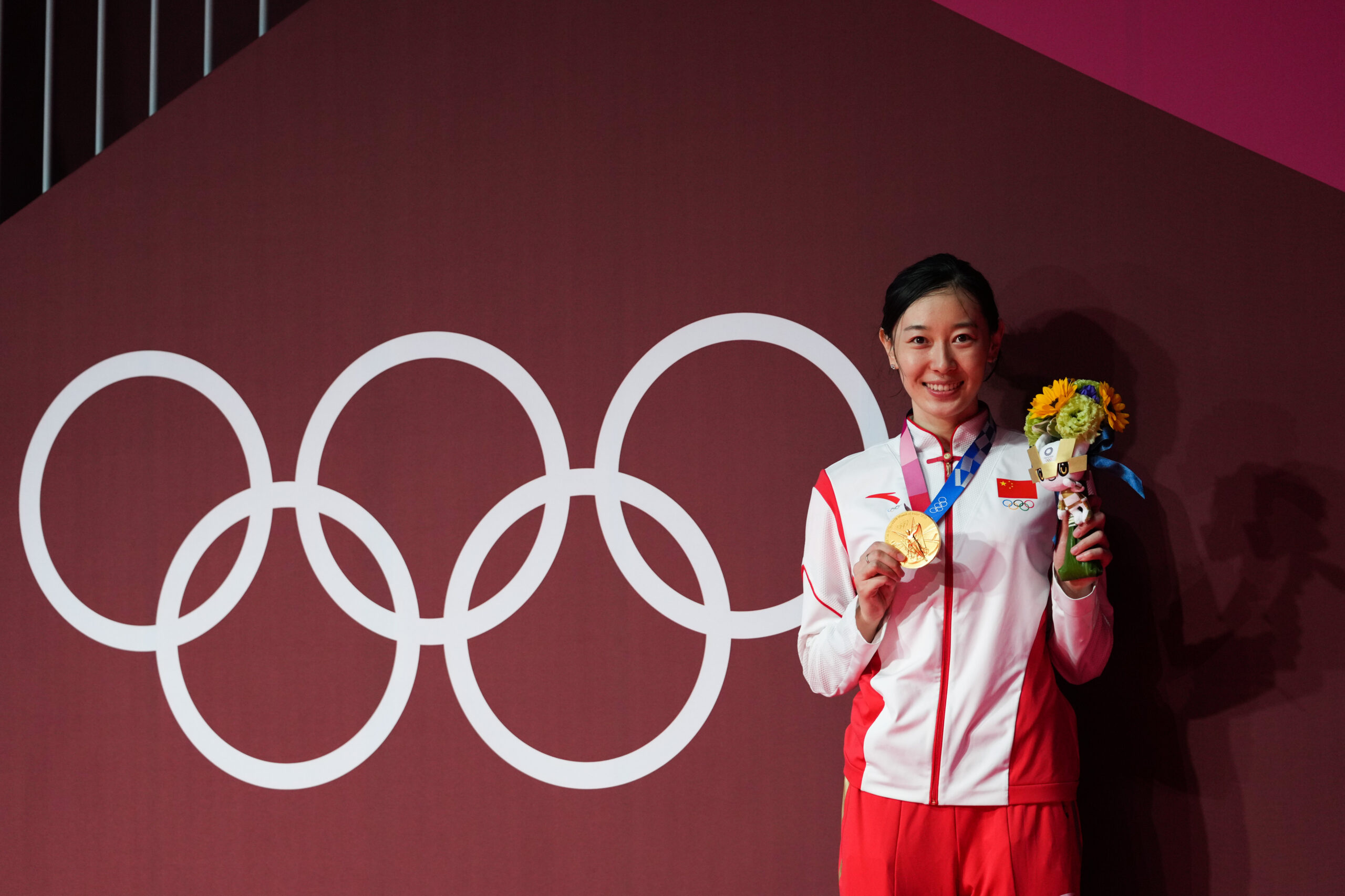

Le festival est parrainé cette année par Li Na qui portera la voix de la francophonie. Cette ancienne championne de tennis a remporté de nombreux tournois, ainsi que 2 titres de Grand Chelem dont celui de Roland Garros en France en 2011. Au cours de sa carrière, Li Na a eu l’occasion de voyager à l’étranger et de participer à de nombreuses compétitions internationales. Elle a ainsi pu se familiariser avec la langue française, qui est notamment l’une des langues officielles de grandes rencontres sportives comme les Jeux Olympiques. Elle espère que le Mois de la francophonie permettra de réunir le public pour célébrer la francophonie dans un cadre festif et sportif.

La conférence de presse s’est déroulée, jeudi 23 février à l’Institut français de Pékin, en présence de représentants du Gabon, de Belgique, du Cambodge, du Canada, de France, du Liban, de Maurice, du Québec, de Suisse, de Tunisie et de Wallonie-Bruxelles International.

Le Gabon préside cette année le Groupe des ambassadeurs francophones en Chine et c’est à cette occasion que le chargé d’affaires a.i. de l’ambassade du Gabon, Guy Arnaud Pambou Mavoungou, a officiellement lancé cet événement. Il a souhaité saisir cette occasion pour rappeler que le Mois de la francophonie s’articule autour des valeurs de partage et des liens d’amitié entre les peuples, pour célébrer la langue française et les cultures francophones à travers le monde.

Cette année, une quinzaine de projets sera organisée à travers la Chine à destination d’un large public. Que vous parliez le français ou non, vous aurez l’occasion de découvrir les multiples expressions de la francophonie. Evénements culturels, activités sportives et concours pluridisciplinaires… il y en aura pour tous les goûts !

Jeux Olympiques de Paris 2024 : J-500 !

À 500 jour avant l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, l’ambassade de France en Chine participe à l’initiative Relais autour du Monde. Le principe : organiser une activité sportive et passer le relais virtuellement à une ambassade française du fuseau horaire suivant qui organise une activité à son tour. Pour marquer cet événement mondial, l’Institut français de Chine organise avec Décathlon Chine sept rencontres sportives dans sept villes chinoises. Course, randonnée, vélo, natation, planche à roulettes et planche à rame, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.

3.14

Pékin / Shanghai / Chengdu / Canton / Dalian / Shenzhen / Wuhan

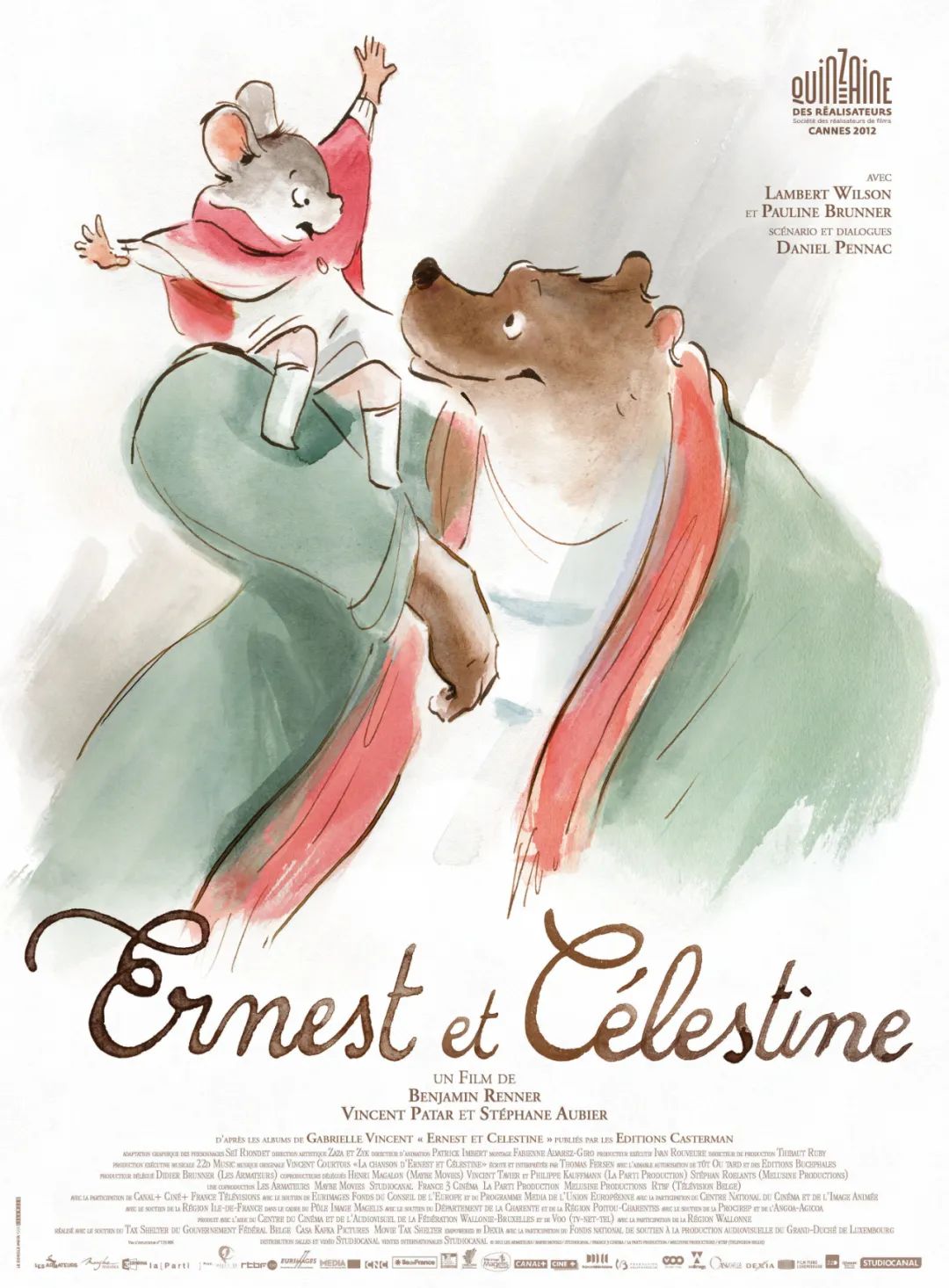

Rencontres du cinéma francophone

Véritable lieu de rencontre des artistes de langue française, le cinéma francophone est aujourd’hui le reflet des échanges qui font le cœur de la francophonie ! L’édition 2023 des Rencontres du cinéma francophone met en lumière ces films au croisement de différentes cultures, avec toujours la langue française en partage. De la langue de Balzac au verbe de NTM, des comédies québécoise et canadienne au thriller tunisien, en passant par l’animation roumaine et le documentaire gabonais, sans oublier les histoires au croisement de la Suisse, de la Belgique et de la France, partez à la découverte de celles et ceux qui mettent en scène la langue française d’aujourd’hui – parfois même jusqu’aux confins de la Chine !

3.01-31 – Toute la Chine

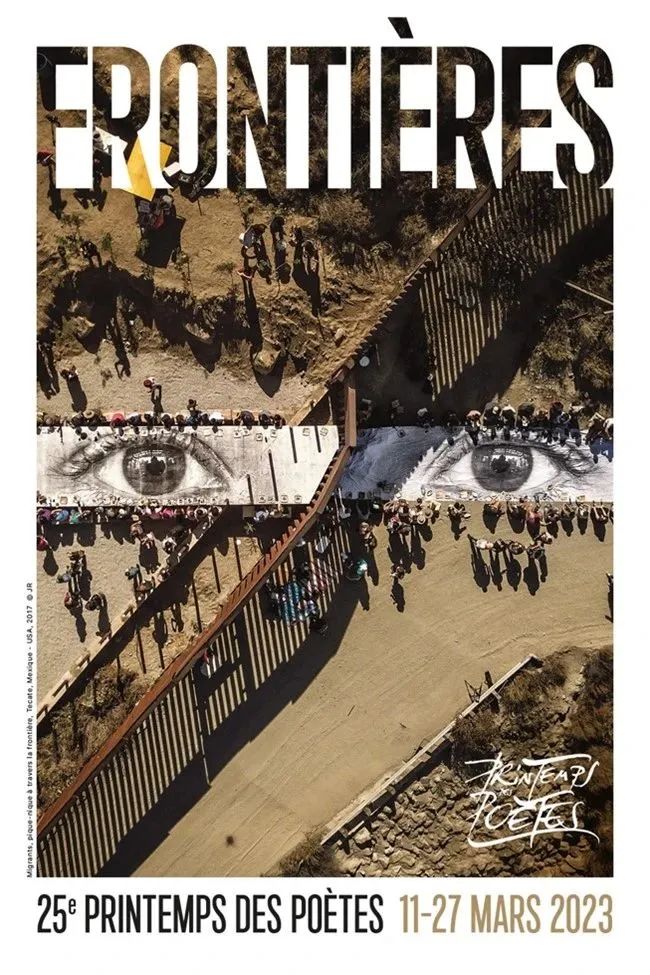

Le Printemps des Poètes

Pour sa 25e édition, le Printemps des Poètes célèbre les liens entre lecteurs et poètes que tissent les mots en adoptant la thématique « Frontières ». Le Printemps des Poètes se déploie à l’échelle de la Chine en une série de lectures à voix hautes et musicales de poètes contemporains venant de Chine, de France et de pays francophones. L’opération Visa Poème s’inscrit également dans cette édition en proposant aux apprenants de français de participer à une œuvre écrite collective. Ce recueil de poèmes prendra la forme d’un passeport et rassemblera des textes écrits pour franchir les frontières, à la manière d’un laissez-passer.

3.15 – Pékin

Institut français de Pékin

3.18 – Chengdu

White Night · Art Space

3.21 – Anshan

Musée d’art STEEL

3.25 – Foshan

Longtang, ancienne société des gens de lettres

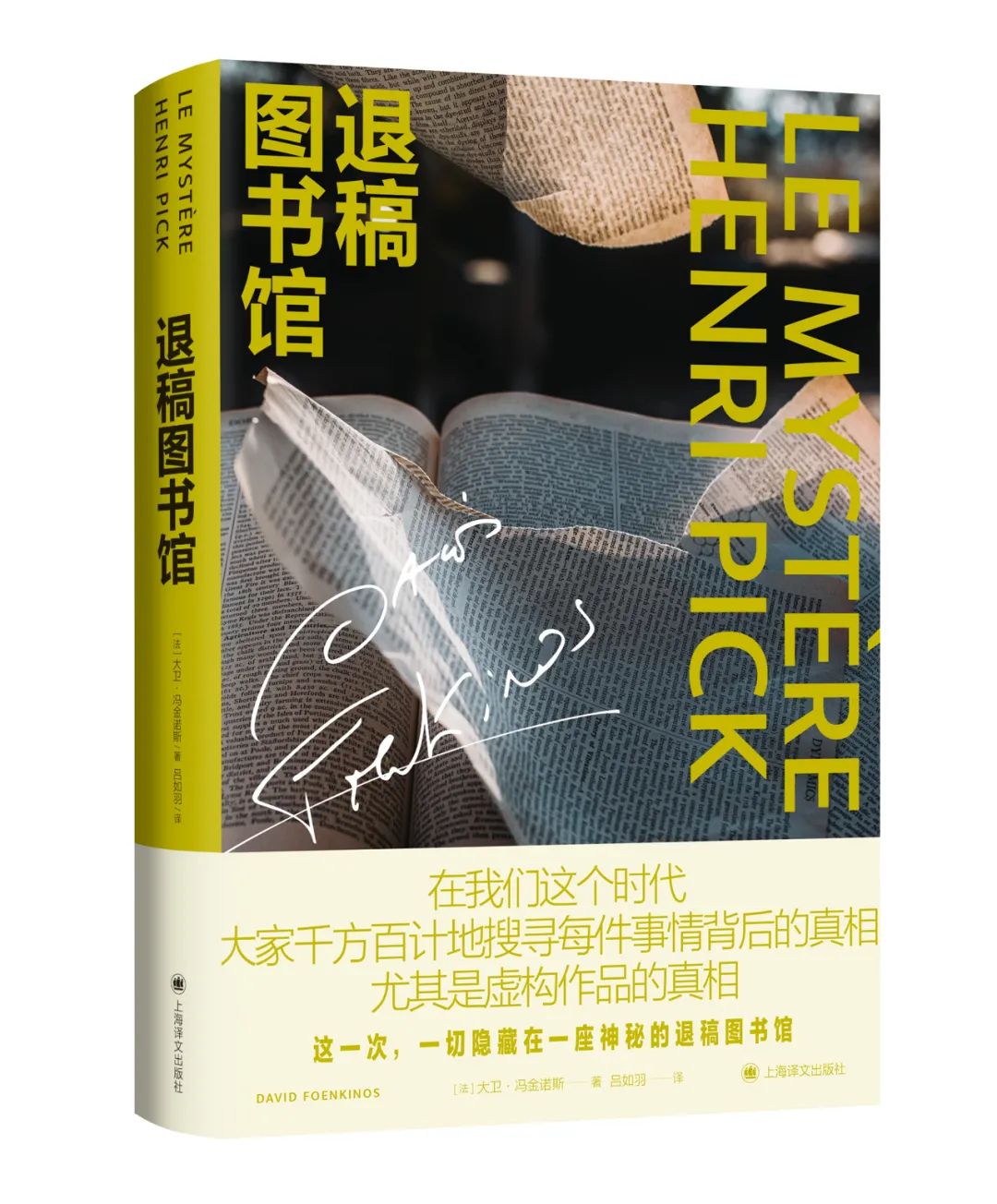

Le Choix Goncourt de la Chine

Le Choix Goncourt de la Chine, organisé en lien avec l’académie Goncourt, récompense chaque année depuis 2018 le meilleur livre de la sélection du Prix Goncourt selon les étudiants chinois. Cette année les étudiants de français en Master et en doctorat de dix universités partenaires ont choisi leur lauréat dont le nom sera révélé au cours d’une cérémonie à Pékin qui sera rediffusée en direct dans les villes des universités participantes. L’annonce du lauréat sera accompagnée d’une programmation célébrant la création littéraire contemporaine.

3.28 – Pékin

Cérémonie

Résidence de France

3.29 – Pékin

Rencontres littéraires

Institut français de Pékin

Gastronomie de la francophonie

Pendant le Mois de la francophonie, un dîner est organisé chaque semaine dans une ambassade francophone. Autour de la table de l’ambassadeur ou ambassadrice se réunissent des personnalités, des influenceurs et des journalistes pour couvrir l’événement. Chaque dîner emblématique propose une cuisine locale pour ravir les papilles de ses convives. Des recettes et vidéos seront partagées afin de faire découvrir les spécialités culinaires des pays de la francophonie.

3.01-31 – Pékin

Ambassades de Belgique, du Cambodge, du Canada et de France

Apéro des sciences

Le français est une langue d’échange entre nations scientifiques. Pour célébrer la langue française et la science, un apéro des sciences coordonné avec d’autres pays francophones réunira des intervenants du Canada, de Belgique, de Suisse, du Luxembourg et de France, pour présenter en français leurs projets et partager leur expertise sur le changement climatique. Chaque présentation d’une durée de cinq minutes sera suivie d’un échange avec le public. Cet événement national hybride sur invitation est un moment convivial placé sous le signe du partage.

3.23 – Pékin

Résidence de France

Déclamation de poèmes

3.26 – Jinan

Inscriptions jusqu’au 26 février.

Le réseau des Alliances Françaises de Chine, en collaboration avec l’Institut français de Chine, l’ambassade de Suisse, les représentations du Québec et de Wallonie-Bruxelles International en Chine sont heureux de vous annoncer l’édition 2023 du concours de la chanson francophone. 500 candidats tenteront leur chance cette année pour gagner un des nombreux lots offerts par nos sponsors et partenaires. Les gagnants des demi-finales, organisées dans les 14 Alliances Françaises, se verront offrir le déplacement à Shanghai et une nuit d’hôtel sur place pour participer à la finale. Le public pourra encourager le candidat de son choix en se connectant à la retransmission de la finale en direct!

4.01 – Shanghai

THE INLET

Rejouez les scènes !

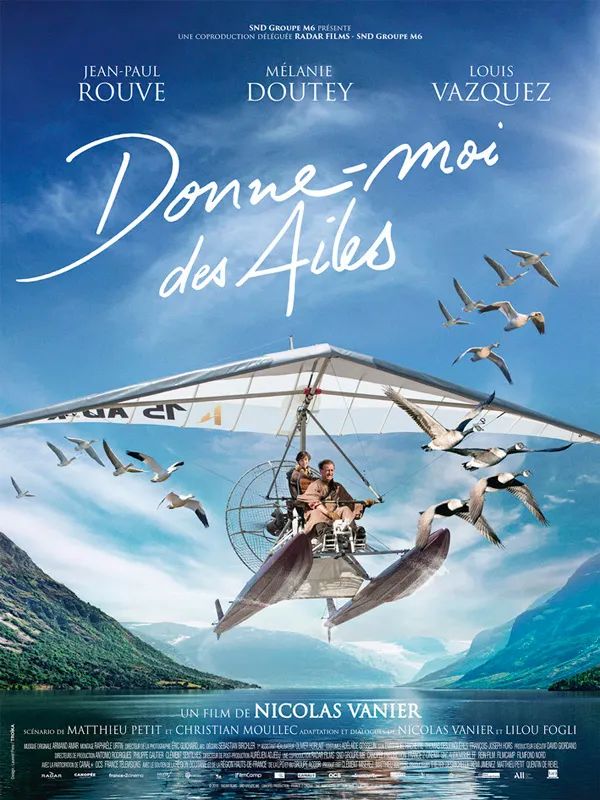

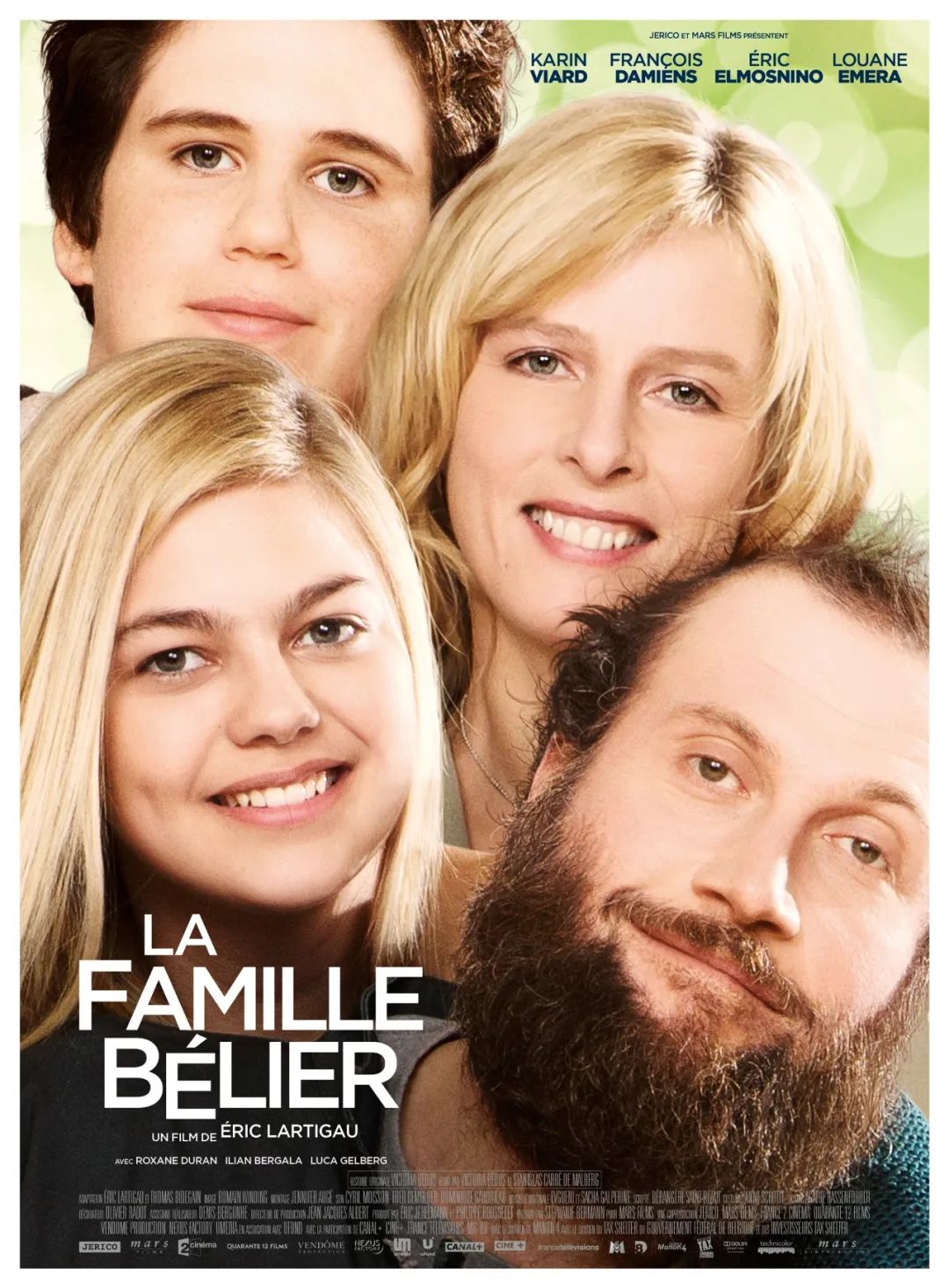

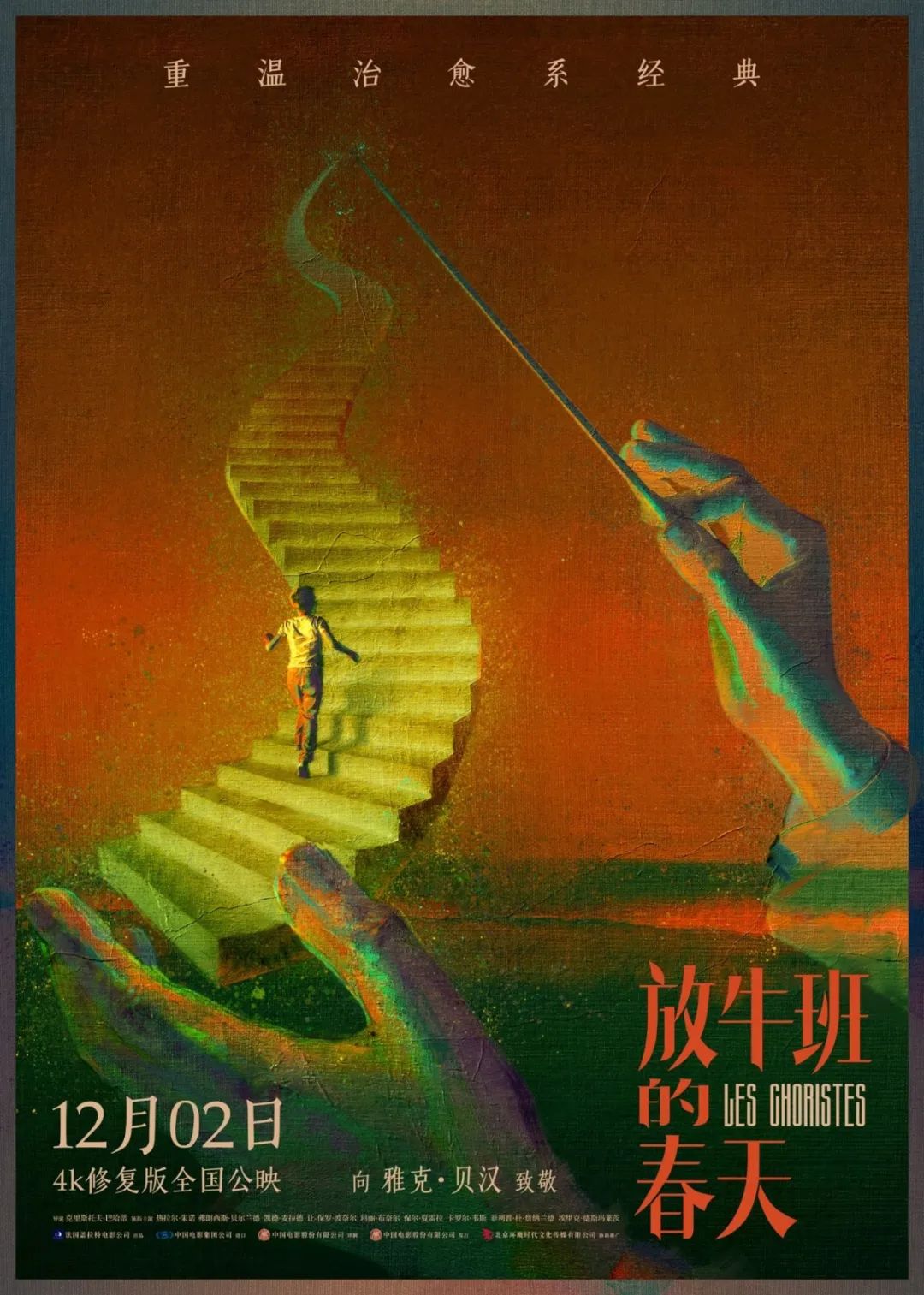

Ce concours, ouvert aux francophones de tous niveaux et de tous âges, consiste à rejouer des scènes de films francophones cultes. Organisé en ligne, les meilleures performances seront partagées sur nos réseaux. Une liste de films est proposée pour inspirer les participants. À l’aide de costumes, d’un décor, d’un dialogue, d’un jeu d’acteur ou tout ça en même temps, les meilleures scènes du cinéma francophone reprennent vie. Recréer une chorale pour jouer Les Choristes, enfiler des patins à roulettes pour danser sur La Boum, interpréter les dialogues comiques d’Intouchables, tout devient possible en se laissant aller à la créativité. Et action !

3.01-31 – En ligne

3.20 – Pékin

CCI France Chine

Quiz francophonie

3.18 – En ligne

Ouverture des inscriptions le 1er mars. Plus d’informations prochainement sur Faguowenhua.

Pour plus d’informations sur les modalités de participation, suivez-nous sur Faguowenhua et les réseaux sociaux des Alliances Françaises de Chine !

À travers l’Opération Coudrier,

le Printemps des Poètes propose en 2023 Visa Poème,

l’occasion pour tous les apprenants de français de composer leur poème !

Consigne

Composer un poème qui franchisse les frontières et tienne sur la page d’un passeport, qu’il soit en français et suffisamment singulier pour servir de laissez-passer face à tous les douaniers du monde.

Cette année le Printemps des Poètes a pour thème « Frontières ».

“

Qui peut participer ?

Tous les apprenants de français !

Du primaire à l’université, en passant par les écoles françaises, les Alliances Françaises et le LabelFrancÉducation, de tous niveaux, en Chine continentale.

“

Pourquoi participer ?

Pour travailler l’écrit en classe.

Pour avoir la chance de rencontrer un poète, lors d’un webinaire, pour une séance de travail et d’échange, organisé entre le 20 et le 26 mars 2023.

“

Quel format ?

Chaque classe participante propose un poème écrit en cours de français. Les œuvres ainsi produites seront rassemblées dans une œuvre écrite collective, qui tiendra sur un format passeport (125 x 88 mm), une page par poème et par classe (en édition numérique).

“

Modalités ?

Chaque enseignant complète, avant le 10 mars 2023, une fiche d’inscription disponible à la demande (activite.shenyang@institutfrancais-chine.com).

Chaque enseignant choisit jusqu’à 3 créneaux horaires possibles pour le webinaire, avant le 10 mars 2023, au lien suivant :

https://doodle.com/meeting/participate/id/bWPjRXnd

Chaque classe participante soumet un seul poème à renvoyer avant le 31 mars 2023 à l’adresse suivante :

activite.shenyang@institutfrancais-chine.com.

Le courriel devra également reprendre la fiche d’inscription remplie.

Le recueil complet sera diffusé aux participants et sur nos réseaux le 15 avril 2023.

Le Printemps des Poètes est une manifestation francophone créée en mars 1999. Il incite le plus grand nombre à célébrer la poésie, quelle que soit sa forme d'expression. Depuis 2001, chaque édition met en avant un sujet particulier sur lequel il est alors possible de composer selon son inspiration. Après « Le Désir » en 2021, « L’Éphémère » en 2022, « Frontières » est le thème retenu pour cette nouvelle édition.

L’Opération Coudrier est le fer de lance des actions d’éducation artistique et culturelle du Printemps des Poètes. Avec plus de 12 000 jeunes inscrits l’an dernier et 70 rencontres avec des poètes organisées dans toute la France, y compris l’outre-mer, l’Opération Coudrier, conjugue une exigence poétique affirmée et un déploiement de plus en plus vaste.

En Chine, les œufs à la tomate (西红柿炒鸡蛋) font partie des grands basiques de la cuisine familiale. Moins connue en France, l’omelette aux tomates est célébrée dans l’œuvre de Marcel Pagnol, qui pour cette nouvelle balade gustative et littéraire nous emmène dans sa terre natale, près d’Aubagne dans le sud de la France.

Amoureux de la Provence dont il est originaire, l’écrivain Marcel Pagnol a souvent rendu hommage dans ses livres et ses films à la cuisine régionale, colorée, parfumée et aux saveurs pleines de soleil. Les recettes sont traditionnelles et familiales, à l’image de son œuvre. La tomate apparaît très souvent dans la cuisine provençale, ainsi que les épices comme le basilic, le thym ou le romarin, qui en constituent la base. Ce sont ces épices que la mère de l’auteur utilise souvent en cuisine.

La famille du jeune Pagnol appartient à la classe moyenne du début du XXe siècle et sa mère est femme au foyer, comme c’est la coutume à l'époque. C’est donc elle qui a la charge de la cuisine. Dans plusieurs ouvrages, le narrateur mentionne l'omelette aux tomates de sa mère.

Ainsi, dans La Gloire de mon père, Augustine, la mère de Marcel Pagnol, prépare une omelette aux tomates pour le déjeuner des chasseurs. En effet, alors que son père lui avait promis qu’il pourrait les accompagner, le jeune Marcel découvre que lui et l’oncle Jules iront tous les deux chasser à l’aurore. Son petit frère, Paul a surveillé ce qu’il se passait en cuisine et va prévenir son frère qu’ils partiront sans lui le lendemain matin.

© Gaumont

Cet extrait est le début d’un passage qui s’avérera être un hymne à la désobéissance, puisque furieux, Marcel va quand même se lever et les suivre en catimini. Après s'être égaré, il finit par retrouver les chasseurs au son des coups de fusil. Il découvre que son père, qui « n'avait jamais tué ni poil ni plume », vient de réussir un « coup du roi » : il a abattu une paire de perdrix bartavelles en plein vol d'un seul coup de fusil. Ce doublé magnifique fait la renommée de Joseph Pagnol dans le village, pour la plus grande fierté de son fils, qui partage d'autant plus la gloire que c'est lui qui a retrouvé les puissants volatiles.

À propos de l’auteur

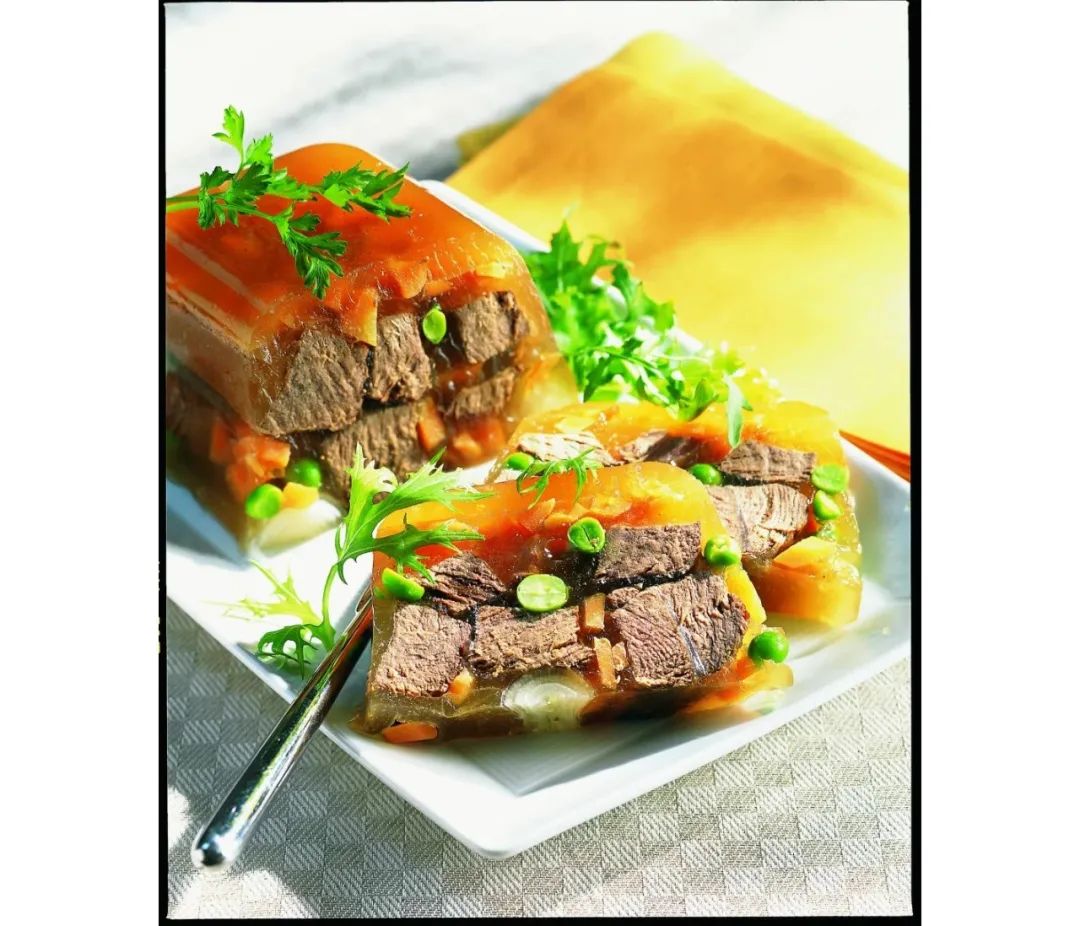

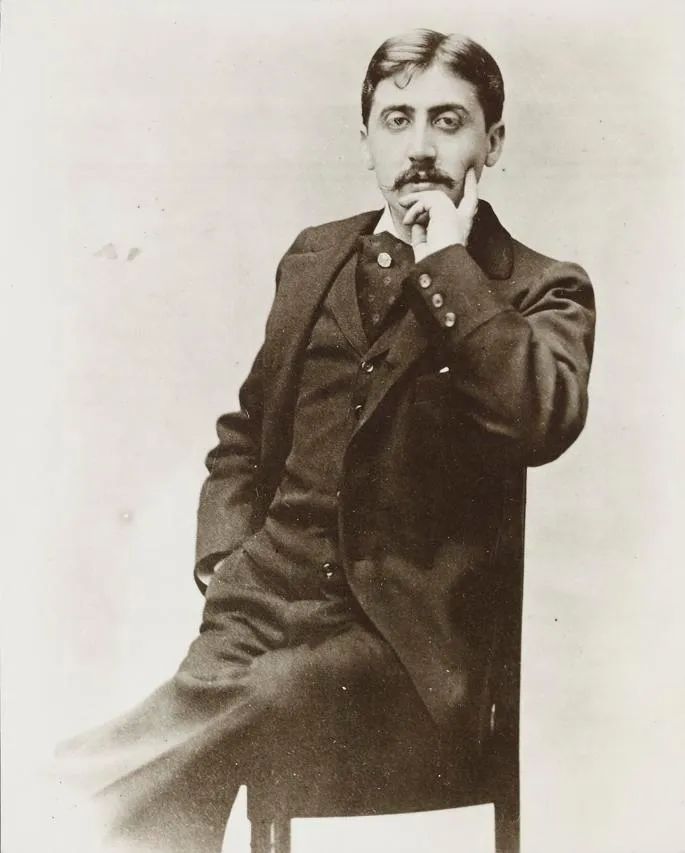

« Les plats se lisent et les livres se mangent », écrivait Marcel Proust. Pour poursuivre notre voyage gastronomique et littéraire, nous vous proposons cette semaine de rester dans l’univers de La recherche du temps perdu. Les odeurs appétissantes et les mets savoureux abondent dans toute l’œuvre de Marcel Proust. Ainsi, après la fameuse madeleine, la recette du bœuf mode en gelée, que Françoise mitonnait pour M. de Norpois ne devrait pas manquer de vous mettre l’eau à la bouche !

© Laurent Rouvrais

Découvert dès le Moyen-Âge, cette technique consistant à gélifier des aliments à l’aide d’un bouillon épaissi, permettait de conserver la fraîcheur de la viande cuite et de l'isoler de l'air et donc des bactéries. Tantôt présenté comme un plat anti-gaspillage en utilisant les restes d’un pot-au-feu, le bœuf en gelée gagne toutes ses lettres de noblesse, lorsqu’il est cuisiné par Françoise.

Achat par Françoise aux Halles des morceaux de bœuf

aquarelle par Bernard Soupre

Ainsi, dans À l’ombre des jeunes filles en fleurs, alors que le père du narrateur, diplomate distingué, a invité à déjeuner son supérieur hiérarchique, monsieur de Norpois, ancien ministre plénipotentiaire, Françoise, la fidèle cuisinière de la famille, a décidé de se surpasser en mettant au menu son fameux bœuf à la gelée. À la surprise générale, le marquis de Norpois, homme compassé, ennuyeux et peu enclin aux amabilités, ne tarit pas d’éloges envers la cuisinière.

À travers les mots de l’auteur, la technique du cuisinier est décrite comme l’exercice d’un art. On y découvre comment Françoise maîtrise avec précision et minutie l’art culinaire.

« Et depuis la veille, Françoise, heureuse de s’adonner à cet art de la cuisine pour lequel elle avait certainement un don, stimulée, d’ailleurs, par l’annonce d’un convive nouveau, et sachant qu’elle aurait à composer, selon des méthodes sues d’elle seule, du bœuf à la gelée, vivait dans l’effervescence de la création ; comme elle attachait une importance extrême à la qualité intrinsèque des matériaux qui devaient entrer dans la fabrication de son œuvre, elle allait elle-même aux Halles se faire donner les plus beaux carrés de romsteck, de jarret de bœuf, de pied de veau, comme Michel-Ange passant huit mois dans les montagnes de Carrare à choisir les blocs de marbre les plus parfaits pour le monument de Jules II. »

Extrait de À l’ombre des jeunes filles en fleurs,

deuxième tome d’À la recherche du temps perdu

On retrouve chez Proust un rapprochement permanent entre l’art et la pratique culinaire. L’auteur continue de jouer sur ce parallélisme dans la phase de dénouement de l’œuvre, qui se révèle être le récit d’une vocation ou de comment le narrateur devient un écrivain. Or ce que le narrateur réalise à la fin de l’œuvre, c’est qu’il écrira son livre de la même façon que Françoise faisait son bœuf mode en gelée ! C’est elle son modèle et son inspiration. Cette recette symbolise en quelques sortes toute l’œuvre de Proust.

« D’ailleurs, comme les individualités (humaines ou non) seraient dans ce livre faites d’impressions nombreuses, qui, prises de bien des jeunes filles, de bien des églises, de bien des sonates, serviraient à faire une seule sonate, une seule église, une seule jeune fille, ne ferais-je pas mon livre de la façon que Françoise faisait ce bœuf mode, apprécié par M. de Norpois, et dont tant de morceaux de viande ajoutés et choisis enrichissaient la gelée ? »

Extrait du Temps retrouvé,

septième et dernier tome d’À la recherche du temps perdu

À propos de l’œuvre

À la recherche du temps perdu est le titre de l’ensemble romanesque écrit par Marcel Proust, lu à travers le monde et sur lequel de nombreux chercheurs en littérature se penchent pour en déceler les ressorts narratifs et stylistiques. Cet ensemble de 2 400 pages traversé, de façon fugace ou prolongée, par plus de 2 500 personnages, fictifs ou réels, est composé de sept tomes : Du côté de chez Swann (1913), À l’ombre des jeunes filles en fleurs (1919, Prix Goncourt), Le Côté de Guermantes (1920), Sodome et Gomorrhe (1922), La Prisonnière (1923), Albertine disparue (1925) et Le Temps retrouvé (1927). Réflexion globale sur la littérature, l’amour, la mémoire et le temps, ce roman magistral a donné lieu à de nombreuses adaptations et continue d’inspirer dessinateurs, cinéastes et metteurs en scène du monde entier.

À vous fourneaux !

Faguowenhua vous propose cette recette de bœuf en mode gelée, inspirée de celle de Françoise.

Pour 6 à 8 personnes

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 3 heures

Temps de repos : 3 heures

Ingrédients

1 kg de pointe de culotte de bœuf

200 g de petits oignons grelots

200 g de carottes nouvelles

50 g de lard gras

1 pied de veau

4 blancs d'œufs

1 litre de vin blanc sec

Persil

Bouquet garni

Ail

Instructions

Faites rissoler les morceaux de bœuf dans un faitout puis mouillez-les à hauteur avec 1 litre de vin blanc sec.

Ajoutez les morceaux de pieds de veau dans le faitout, les lards de gras préalablement découpés. Salez et poivrez l’ensemble, rajoutez le persil et le bouquet garni. Couvrez et mettez à cuire durant 1h30 minimum.

Ajoutez les oignons grelots, l’ail et les carottes. Recouvrez et mettez de nouveau à cuire pendant 1h30.

La viande une fois cuite, égouttez-la. Passez le jus au chinois avant de l’amener à ébullition, ajoutez-y 4 blancs d’œufs battus et laissez le tout sur le feu pendant 5 minutes.

Coupez la viande en tranches de 5 mm d’épaisseur, déposez-les dans un plat creux, ajoutez dessus les carottes, les oignons et versez le jus de cuisson à mi-hauteur. Placez le plat dans le réfrigérateur durant 3 heure.

Le chef de la Résidence de France vous propose une adaptation savoureuse de cette recette traditionnelle, avec son carpaccio de bœuf en gelée. Découvrez-la en vidéo !

Le 11 novembre 2022, M. Nicolas Pillerel, ministre conseiller pour les affaires culturelles, éducatives et scientifiques, et Mme Séverine Boué, attachée de coopération scolaire et universitaire du consulat général de France à Shanghai, ont visité l’École secondaire des langues étrangères Ganquan de Shanghai.

Fondée en 1954, l’École secondaire des langues étrangères Ganquan de Shanghai est un établissement public qui comprend les cycles collège et lycée répartis en 43 classes. Elle compte 1 700 élèves environ et 230 employés. Spécialisée dans les langues étrangères, le japonais, le français, l’anglais, l’allemand et l’espagnol y sont enseignés en LV1, et le coréen, le thaï, le russe et l’italien en LV2.

Initialement connu pour son enseignement de japonais, Ganquan a fait le choix de l'enseignement du français en LV2 dès 1999, à une époque où peu d'établissements secondaires sortaient du schéma « anglais, russe, japonais ». Dans le cadre du développement de la politique d'enseignement multilingue de l'établissement, la classe bilingue (français en LV1) a ouvert en 2014. La filière de français compte 6 enseignants de FLE. Les élèves ont la possibilité de passer l’épreuve de français au Gaokao. En 2019, l’établissement a reçu le LabelFrancEducation, un label d’excellence attribué par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères aux écoles qui font le choix des filières bilingues franco-chinoises.

M. Pillerel et Mme Boué ont été chaleureusement accueillis par Mme Yang Yun, proviseure, et Mme Jiang Wenyi, directrice adjointe du département de développement, les professeurs de français et leurs élèves. Dans son discours, M. Pillerel a remercié la proviseure, les personnels et les élèves pour leur accueil. S’agissant de sa première visite à Shanghai, il s’est réjoui de visiter ce bel établissement, qui est spécialisé dans les langues et qui est détenteur du LabelFrancEducation. Il a salué l’engagement de l’école en faveur de l’éducation, de la langue et de la culture françaises, et l’a félicitée pour la reconduction du label en octobre 2022. Enfin, il s’est réjoui de participer à des activités organisées par le service universitaire du consulat et les élèves et leurs professeurs à l’occasion du Mois franco-chinois de l’environnement.

Mme Yang Yun a présenté son établissement et son développement depuis sa création. Elle a également présenté la filière de français indiquant qu’elle était une priorité. Elle a remercié les représentants du poste diplomatique pour leur visite et leur soutien. La pandémie empêchant les mobilités entre la France et la Chine et réduisant les déplacements en Chine, elle s’est félicitée de l’organisation régulière d’événements avec le consulat à l’occasion du Mois de la francophonie, du Mois franco-chinois de l’environnement, de la Journée internationale des professeurs de français, etc.

Après les discours, les activités du Mois franco-chinois de l’environnement se sont déroulées. Créé en 2014, ce festival pluridisciplinaire, créé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, a pour but de sensibiliser le public le plus large possible aux enjeux environnementaux. Le thème de l’édition 2022 est la planète bleue. Les élèves ont d’abord joué à un quizz sur les océans proposé par le service universitaire du consulat.

Puis, deux élèves ont présenté leurs exposés. Mao Weilin a fait une présentation sur les causes de la pollution marine et les petits gestes à effectuer pour la réduire. Quant à Shi Yunling, il en a fait une sur les coraux, les menaces auxquels ils sont confrontés et les solutions pour les protéger.

Les élèves ont visionné deux documentaires du Centre national de la recherche scientifique : Nanoplastique : une soupe au goût amer et La daurade royale face au changement climatique. Après chaque projection, Mme Séverine Boué a échangé avec les élèves sur le contenu du documentaire. A l’issue des activités du MFCE, M. Pillerel et Mme Boué ainsi que les élèves et les personnels de Ganquan ont discuté autour d’un goûter et pris des photos. Avant de se quitter, l’attachée universitaire a remis à chaque élève un sac contenant des fournitures scolaires offertes par Maped, une entreprise française spécialisée dans les fournitures scolaires. Engagée dans l’éducation et l’environnement, la marque française a souhaité apporter son soutien aux événements que le service universitaire du consulat organise dans le cadre du Mois franco-chinois de l’environnement.

La madeleine de Proust

Comment parler de « littérature délicieuse » sans mentionner la madeleine de Proust ? Ces petits gâteaux « courts et dodus », semblant « avoir été moulés dans la valve rainurée d’une coquille de Saint-Jacques », sont restés des pâtisseries très populaires aujourd’hui. Dans le roman À la recherche du temps perdu, lorsqu’un jour d’hiver, en rentrant à la maison, le narrateur accepte ces gâteaux proposés par sa mère. Une gorgée de thé mêlée aux miettes du gâteau le fait alors tressaillir de plaisir et le replonge dans le souvenir d’un rituel de son enfance.

Nous vous proposons d’abord de savourer le goût de la madeleine avec ce célébrissime passage dans Du côté de chez Swann, premier volume de l’œuvre.

« Et tout d'un coup le souvenir m'est apparu. Ce goût c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin, à Combray (parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l'heure de la messe), quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté ; peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents ; peut-être parce que de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s'était désagrégé ; les formes – et celle aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel, sous son plissage sévère et dévot – s'étaient abolies, ou, ensommeillées, avaient perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais, quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l'édifice immense du souvenir.

Et dès que j’eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante (quoique je ne susse pas encore et dusse remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux), aussitôt la vieille maison grise sur la rue, où était sa chambre, vint comme un décor de théâtre s’appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin, qu’on avait construit pour mes parents sur ses derrières (ce pan tronqué que seul j’avais revu jusque-là) ; et avec la maison, la ville, la Place où on m’envoyait avant déjeuner, les rues où j’allais faire des courses depuis le matin jusqu’au soir et par tous les temps, les chemins qu’on prenait si le temps était beau. Et comme dans ce jeu où les Japonais s’amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d’eau de petits morceaux de papier jusque-là indistincts qui, à peine y sont-ils plongés s’étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables, de même maintenant toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de M. Swann, et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village et leurs petits logis et l’église et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité, est sorti, ville et jardins, de ma tasse de thé. »

Un siècle après la parution du texte, la « madeleine de Proust » devient une expression qui désigne tout élément déclencheur de souvenir, sans que l’on ne cherche à s’en rappeler. D’autres objets que le gâteau de la madeleine ont provoqué le même phénomène de réminiscences chez le narrateur de Proust, tels que les pavés inégaux de la cour de l’hôtel de Guermantes, sur lesquels il pose ses pieds, comme décrit plus tard dans Le Temps retrouvé : « Et presque tout de suite, je le reconnus, c’était Venise, dont mes efforts pour la décrire et les prétendus instantanés pris par ma mémoire ne m’avaient jamais rien dit et que la sensation que j’avais ressentie jadis sur deux dalles inégales du baptistère de Saint-Marc m’avait rendue avec toutes les autres sensations jointes ce jour-là à cette sensation-là, et qui étaient restées dans l’attente, à leur rang, d’où un brusque hasard les avait impérieusement fait sortir, dans la série des jours oubliés. De même le goût de la petite madeleine m’avait rappelé Combray. »

À la recherche du temps perdu est le titre de l’ensemble romanesque écrit par Marcel Proust, lu à travers le monde et sur lequel de nombreux chercheurs en littérature se penchent pour en déceler les ressorts narratifs et stylistiques. Cet ensemble de 2400 pages traversé, de façon fugace ou prolongée, par plus de 2500 personnages, fictifs ou réels, est composé de sept tomes : Du côté de chez Swann (1913), À l’ombre des jeunes filles en fleurs (1919, Prix Goncourt), Le Côté de Guermantes (1920), Sodome et Gomorrhe (1922), La Prisonnière (1923), Albertine disparue (1925) et Le Temps retrouvé (1927). Réflexion globale sur la littérature, l’amour, la mémoire et le temps, ce roman magistral a donné lieu à de nombreuses adaptations et continue d’inspirer dessinateurs, cinéastes et metteurs en scène du monde entier.

Revenons à nos gâteaux. Qui est donc à l’origine de cette pâtisserie en forme de coquillage ayant fait consommer tant d’encre au grand écrivain ? Selon une version communément admise, elle aurait été créée au XVIIIe siècle par une certaine Madeleine Paulmier, cuisinière du duc de Lorraine Stanislas Leszczyński, à l’occasion d’une réception à Commercy. Face à son succès, le duc baptisa le gâteau en hommage à sa créatrice.

Les vacances sont sans doute le meilleur moment pour confectionner vos madeleines et les faire goûter à vos proches. Faguowenhua vous propose cette recette simple.

Réalisation :

- Ajoutez délicatement en pluie la farine mélangée avec la levure. Continuez de fouetter en même temps, ça muscle !

- Quand le mélange devient bien homogène, ajoutez le beurre et terminez par les deux petites cuillères de vanille. Astuce : pour que des madeleines soient bien dodues, faites reposer la pâte au frigo pendant au moins 2 heures, voire toute une nuit.

- Après avoir beurré un peu les moules, remplissez-les à la petite cuillère aux deux tiers sans étaler la pâte.

- Préchauffez le four à 200 °C. Dès que les madeleines sont au four, baissez la température à 180 °C et faites-les cuire 10 à 15 minutes. Un creux se forme avant l’apparition de la bosse. À partir de ce moment, il faut les surveiller de près !

Pour les plus ambitieux, la cheffe pâtissière de la Résidence de France vous suggère une recette de madeleines accompagnées d'une crème onctueuse au chocolat, de riz soufflé au caramel et de granité de café !

Découvrez-la en vidéo !

Le 18 novembre, Mme Séverine Boué, attachée de coopération scolaire et universitaire au consulat général de France à Shanghai, était au Lycée Guangming de Shanghai pour participer à des activités dans le cadre de la 9e édition du Mois franco-chinois de l’environnement-MFCE dont le thème est « la planète bleue ».

Mme Séverine Boué a été accueillie par Mme Zhu Xiaowei, proviseure, M. Zhong Hao, proviseur adjoint, plusieurs professeurs de français et leurs élèves. Elle s’est d’abord entretenue avec la proviseure. Mme Séverine Boué et Mme Zhu Xiaowei ont fait le point sur la situation du français à Guangming (effectifs des élèves et des enseignants de FLE, recrutement des enseignants de FLE, mobilité des élèves en France après le Gaokao, LabelFrancEducation, passation du DALF-DELF au Lycée, etc.). La proviseure a remercié Mme Boué pour l’organisation régulière d’événements dans son établissement à l’occasion du Mois de la francophonie, du Mois franco-chinois de l’environnement, etc. et du soutien de l’ambassade et du consulat à l’enseignement et au développement du français au Lycée. Elle lui a présenté M. Helloïs Henry, enseignant français de FLE, qui a pris ses fonctions il y a quelques semaines.

Le Lycée Guangming a une relation ancienne et privilégiée avec la France puisqu’il fut créé en 1886 par des jésuites. Aussi est-il l’un des plus anciens établissements de Shanghai à y enseigner le français. Il compte actuellement 420 élèves qui apprennent le français et 9 enseignants de français. Il a des partenariats avec des lycées français pour des échanges d’élèves et d’enseignants et avec des établissements d’enseignement supérieur français permettant aux élèves diplômés de faire une partie de leurs études supérieures en France.

Dans le domaine de l’enseignement du français, le lycée Guangming fait figure d’établissement pionnier et pilote. En 2005, il fut l’un des trois premiers établissements nommés par le gouvernement de Shanghai pour expérimenter des classes bilingues en français et en anglais. En 2017, le Lycée fut le premier établissement scolaire à obtenir le LabelFrancEducation en Chine, un label d’excellence attribué par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères aux écoles qui font le choix des filières bilingues franco-chinoises. D’une durée de trois ans, le label a été renouvelé en 2020. Etablissement pilote, Guangming a organisé la première passation des examens du DALF-DELF dans son enceinte en 2021.

Après l’entretien, Mme Séverine Boué et Mme Zhu Xiaowei ont rejoint les élèves de terminale qui venant de regarder Océans, un très beau documentaire sur les océans réalisé par Jacques Perrin et Jacques Cluzaud. Sorti en 2010, les réalisateurs et leurs équipes ont parcouru les océans, d’un pôle à l’autre, pour témoigner de la diversité et de la beauté de la vie marine, mais aussi de sa fragilité. Le film dénonce les activités anthropiques, qui sont responsables de la disparition de certaines espèces animales et végétales marines. Après le discours de la proviseure, les élèves se sont prêtés à une réunion fictive intitulée « Le parlement de l’environnement ». Dans cette simulation d’une séance de l’Assemblée nationale, les élèves, jouant le rôle de députés, posaient des questions à deux ministres français et deux ministres chinois de l’environnement. Ces derniers leur répondaient en indiquant les initiatives mises en place et les lois votées en France et en Chine pour réduire la pollution et protéger l’environnement.

Puis, les élèves ont joué à une simulation du célèbre jeu français Questions pour un championanimé par M. Helloïs Henry. Dans son discours, Mme Séverine Boué a remercié et félicité le Lycée Guangming pour le succès et le développement de sa filière bilingue de français. Puis, elle a présenté le Mois franco-chinois de l’environnement et le thème de l’édition 2022. Créé en 2014, le MFCE est le seul festival pluridisciplinaire dédié à l’environnement organisé en Chine par une ambassade sur l’ensemble du territoire. Il a pour objectif de sensibiliser le public le plus large possible aux enjeux environnementaux. Elle a présenté la 9e édition du MFCE consacré aux océans. Les océans, qui couvrent 71 % de la surface de la Terre, joue un rôle essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique. L’impact des activités humaines portent gravement atteinte à la santé des océans : 40 % des océans du globe sont durement touchés par les activités humaines. Aussi les pays doivent-ils impérativement et urgemment réduire leurs activités anthropiques sur les océans. Enfin, Mme Séverine Boué a animé un jeu de questions-réponses créé par le service universitaire du consulat sur les océans avec les élèves.

A la fin des activités, Mme Boué a remis à tous les élèves un sac contenant des fournitures scolaires offertes par l’entreprise française Maped. Engagée dans l’éducation et l’environnement, la marque française de fournitures scolaires a souhaité apporter son soutien aux événements que le service scolaire et universitaire du consulat organise dans le cadre du Mois franco-chinois de l’environnement. La visite s’est conclue dans une ambiance joyeuse par une photo de groupe. En partant, Mme Zhu Xiaowei a remis à Mme Boué une lettre des élèves de français à l’attention du président de la République, M. Emmanuel Macron. Dans ce courrier ils remercient le président de la République française d’avoir mentionné le Lycée Guangming dans son discours pour la stratégie de la langue française à l’Institut de France le 20 mars 2018 : « En dehors même de nos établissements, les filières bilingues francophones sont en effet très demandées à l’étranger, du Lafayette Academy de New York jusqu’au lycée Guangming de Shanghai en passant par le 18e lycée de Zagreb. Pour accompagner leur développement, la mission de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger en la matière sera renforcée. L’objectif est qu’en 2022, le réseau des écoles proposant des sections bilingues francophones de qualité portant le label France Education regroupe 500 établissements contre les quelque 209 actuellement ».

Le 17 novembre 2022, Mme Séverine Boué, attachée de coopération scolaire et universitaire au consulat général de France à Shanghai, a organisé une rencontre littéraire intitulée Jules Verne et Vingt mille lieues sous les mers à la Chambre de commerce et d’industrie française en Chine autour de deux universitaires : M. Gaultier Roux, maître de conférences en littérature française à l’Université Fudan, et Mme JIN Jufang, maîtresse de conférences en langue et littérature françaises à l’Université normale de la Chine de l’Est-ECNU et traductrice.

Cette rencontre littéraire s’inscrivait dans le cadre du Mois franco-chinois de l’environnement-MFCE, une initiative du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Créé en 2014, le MFCE est un festival pluridisciplinaire dédié à l’environnement organisé chaque année sur l’ensemble du territoire chinois. Il a pour objectif de sensibiliser le public le plus large possible aux enjeux environnementaux. La 9e édition du MFCE a pour thème « la planète bleue ». La mer était une passion pour Jules Verne et elle est l’héroïne de Vingt mille lieues sous les mers. Le sujet était donc tout trouvé pour organiser une rencontre littéraire dans le cadre du MFCE.

Jules Verne (1828-1905) est un écrivain majeur du XIXe siècle, dont les œuvres sont traduites dans de nombreuses langues : il est au deuxième rang des auteurs les plus traduits en langue étrangère, et en 2011, il a été l'auteur de langue française le plus traduit dans le monde. Il développe très tôt un goût pour l'écriture et grâce à sa rencontre avec Alexandre Dumas fils commence à publier des nouvelles. Après plusieurs romans, il publie en 1872 Le Tour du monde en 80 jours, roman qui connaît un grand succès. Une grande partie de son œuvre est consacrée à des romans d’aventures et de science-fiction. Il a inventé un genre littéraire : le « roman de la science ». Les grandes avancées scientifiques sont au cœur de ses romans. Voyage au centre de la terre en 1864, De la terre à la lune en 1865, Vingt mille lieues sous les mers en 1869 sont autant des succès de librairie que des chefs-d'oeuvre de littérature d'anticipation.